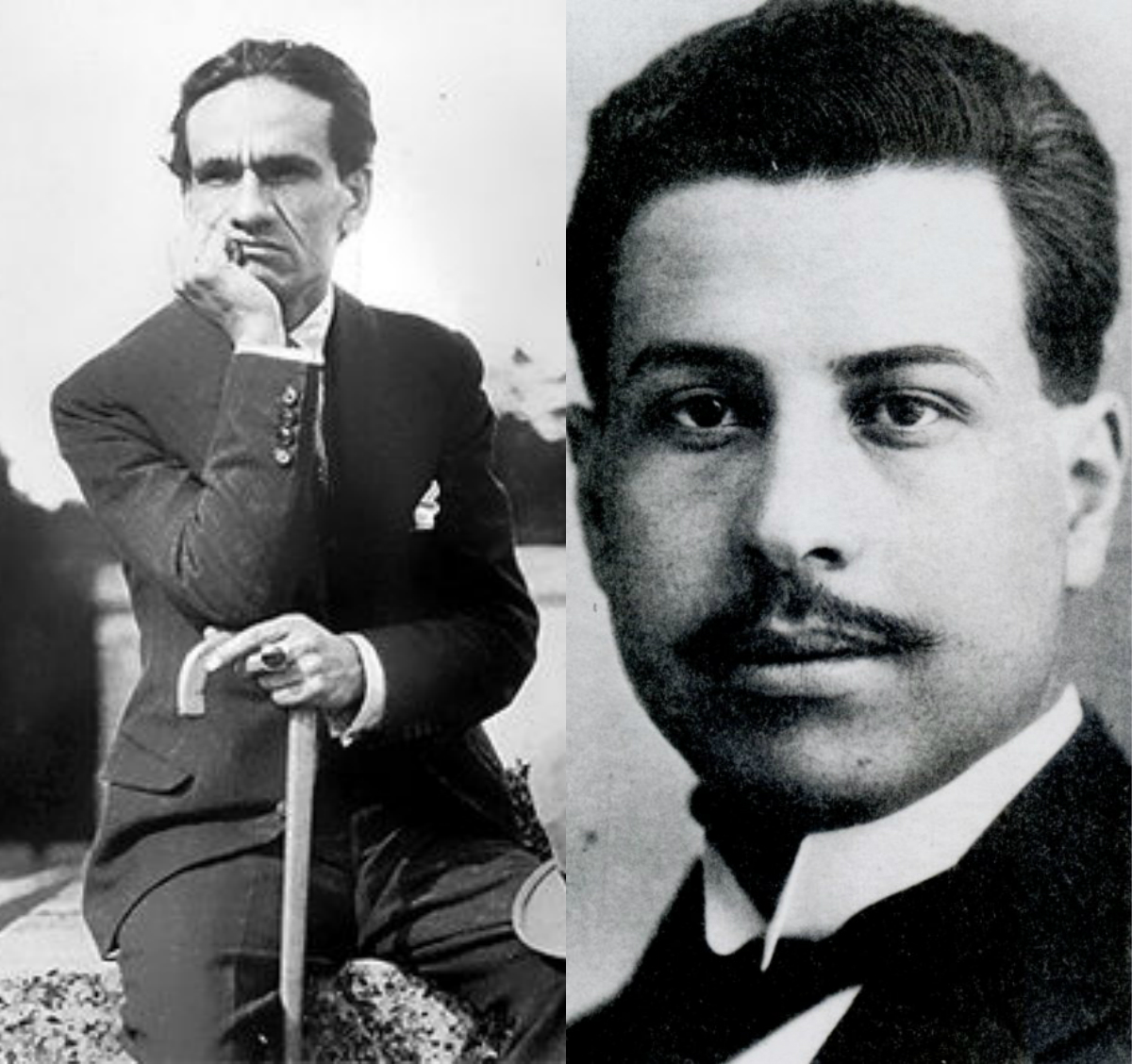

César Vallejo y Ramón López Velarde: dos heraldos devotos

Enrique Héctor González

La Jornada Semanal

I

El postmodernismo hispanoamericano, secuela inexacta del primer gran movimiento poético surgido en América y encabezado por Rubén Darío, alberga en la obra inicial de Ramón López Velarde (1888-1921) y de César Vallejo (1892-1938) quizá su aliento mayor y su firma de finiquito, pues ambos crecerían cada vez más lejos de este primigenio aroma de pavorreales multicolores y demás joyería verbal para convertirse en dos poetas esenciales del siglo xx en nuestra lengua.

Es posible que entre La sangre devota (1916) y Los heraldos negros (1918), los libros con una más evidente deuda modernista de ambos poetas, no exista una vinculación digna de señalamiento; sin embargo, a cien años de su aparición, la relectura de estos poemarios deja ver que, por lo menos, se trata de dos autores fundamentales a cuya obra –parca, si se quiere– nada le sobra, pues tres son los libros que, en cada caso, conforman su obligada bibliografía: Zozobra (1919) y El son del corazón (1932, edición póstuma), además del ya anotado de López Velarde, y Trilce (1922) y Poemas humanos. España aparta de mí este cáliz (1939), posteriores a la heráldica obra del poeta peruano.

De manera más significativa, es de advertirse que uno y otro modificaron el lenguaje heredado y, gracias a su fertilísima imaginación, supieron denotar en su trabajo literario las inquietudes metafísicas que los golpearon (el verbo es apenas una hipérbole) durante su corta vida. En efecto, la peculiar comunión de santidad y erotismo en la poesía de López Velarde es tan apacible como la simple rima de las palabras “caricia” y “novicia”, pero tan perturbadora como dar inicio a un poema de título casi delirantemente sensual (“Boca flexible, ávida”) con los siguientes versos de un esmerado prosaísmo: “Cumplo a mediodía/ con el buen precepto de oír misa entera/ los domingos…” La oblicua inocencia que anima el grueso de los poemas de La sangre devota alienta, asimismo, una pericia particularmente certera en lo que se refiere al modo de adjetivar, quizá una de las virtudes más rotundas de la poesía velardiana: sus alardes velan muchas veces el añejo provincianismo que pudiera mancharla. Antonio Castro Leal cuenta que el poeta dejaba huecos en los borradores de sus textos, que luego iba llenando con los epítetos que mejor le satisfacían, espantosa paciencia que explica la originalidad de ciertos calificativos: paz “celibataria”, oración “asmática”, prosa “municipal”, “tónica” tibieza “mujeril”. En cierta medida, de esta rara perfección formal depende la devota lubricidad, la erótica religiosidad poética del escritor zacatecano.

Si el amor es fuerza y vitalidad, una infusión de gracia divina y sin embargo corpórea en López Velarde, en los versos de Vallejo acusa caracteres menos melifluos: es “la punta chispeante de los cuernos del diablo”, como dice en el poema “Amor prohibido”. El Creador no inspira ningún sentimiento exaltado o siquiera compasivo en Los heraldos negros, donde la indiferencia convencida es la respuesta más afín a lo que llama Vallejo “el suicidio monótono de Dios”. Prevalece, en todo caso, una curiosa mezcla de indignación desangelada y fe que se desinfla: una cierta rabia, debilitada por la resignación, es la que anima –sería mejor decir: desanima– algunos versos del libro: “Hay ganas de… no tener ganas, Señor;/ a ti yo te señalo con el dedo deicida:/ hay ganas de no haber tenido corazón.”

No obstante que la amargura parece ser la instancia que identifica los sentimientos sagrados en ambos poetas (aunque en López Velarde, y muy a su pesar, el pesar se disfrace de vértigo amoroso y el padecimiento de pasión), los rasgos diferenciales de la fe en cada poeta son los que mejor definen los asuntos religiosos de las dos obras. El llanto de tristeza o entusiasmo que se confunde con el mar en la mareante maraña metafórica velardiana, es fúnebre y acaso macabro en la poesía de Vallejo, donde hasta las gotas son duras si son de sangre y lágrimas convocadas por la muerte del hijo de Dios, como sucede en el poema “Impía”, cuyo solo título se vuelve revelador de la áspera naturaleza del cristianismo vallejiano.

El Dios de Vallejo odia, golpea, se arrastra como un gusano sarnoso. Si la festiva divinidad de López Velarde canta con frecuencia su propia tristeza, la vallejiana no pocas veces grita su desesperación. Aquella es agua; esta, piedra. La dicotomía de tales concepciones religiosas es sintomática de una actitud estética paralelamente dispar pues el autor de Trilce, como lo señala Saúl Yurkievich, se desentiende absolutamente y con soltura de cualquier idealismo romántico. Su obra es realidad vivida, sus palabras son de carne y hueso.

II

La atmósfera mística que se respira en López Velarde funciona como contrapunto de la sensualidad casi inguinal que galopa en sus imágenes. Dios se presenta en su obra como el Gran Testigo que autentifica el camino de la pasión –diría Octavio Paz– elegido por el poeta. El universo de Vallejo, en cambio, es el de la blasfemia del hombre frente a la ira de Dios: la culpa compungida, el arrepentimiento mendaz, el escupitajo rijoso a las imágenes sagradas constituyen el muladar moral en el que habita la devoción humana. En el sentimiento religioso del poeta de Jerez es frecuente la presencia de una suerte de autocompasión, de una voluntaria flagelación que se resuelve, desde los primeros poemas (en los que suele hablar de sus experiencias íntimas en el seminario), como un reconocimiento de las limitaciones humanas: “Huirá la fe de mi pasión risible”, dictamina en categórico endecasílabo. Al mismo tiempo, la divinidad gesticula amorosamente en la figura de primas, raptos adolescentes de romances platónicos y mujeres de “perímetros joviales” y “grupas bisiestas”. La asunción al alimón de asuntos de franca lubricidad y férrea fe católica es tan feliz y espontánea, tan poco artificiosa, que raya a veces en la inocencia impúdica de un ojo a la vez tímido y taimado: “Dormir en paz se puede sobre sus castos senos/ de nieve, que beatos se hinchan como frutas/ en la heredad de Cristo, celeste jardinero.”

Las vías de acceso al mundo de los cálices y las devociones es distinta también en ambas obras: mientras López Velarde confiesa la condición erótica de su fe (“Nada puedo entender ni sentir sino a través de la mujer: por ella he creído en Dios”), para Vallejo Su presencia supone la necesidad de un tribunal redentor de los hombres que sufren, de los pobres de espíritu y de los que “tiemblan de frío, tosen y escupen sangre”. Si en el mexicano es una fuerza, en el peruano es una imagen del desconsuelo: Vallejo duda, zozobra al son descorazonado de su sangre de creyente que exige respuestas.

Consecuentemente, la mujer en López Velarde es forma divina de la flama amorosa mientras que el hombre, para Vallejo, es la muestra más dolorosa de la naturaleza celestial del sufrimiento y la desesperanza. El primero celebra a Dios, el segundo lo llama a cuentas. El mundo en ambos es imperfecto, deleznable y lúgubre, aun cuando lo animen ciertos rasgos de edificante entusiasmo (la mujer y el amor, en López Velarde; la solidaridad en el dolor, para el poeta andino), ciertos signos felices que en Ramón son señal inequívoca de que Dios está con nosotros y en César síntoma de que el Creador se distrae con frecuencia de sus deberes.

i i i

La autenticidad emocional que se revela en el primer Vallejo acusa (pero no se agota en) los estragos de un modernismo que ya había dado sus aciertos más significativos en la obra de Darío, de Lugones, de Silva, de Díaz Mirón, y dejaba ya, hacia finales de la segunda década del siglo xx, una inevitable cauda de epígonos y copistas. El poeta peruano supo siempre sortear ese fácil mecanicismo de escuela con alguna línea agridulce (o “trilce”) que sabiamente rescataba a sus textos más artesanales de las redes del lugar común. Así por ejemplo, en poemas de títulos tan escasamente originales como la melodía que los anima –piénsese en aquel que se llama “El poeta a su amada”–, la piadosa cristiandad de los sentimientos, la devoción amorosa que caracterizan, más bien, a López Velarde, se resuelve en misticismos del corazón que apenas sucumben a la tentación de emocionarse a través de un catecismo de provincias. El poeta no se deja arrastrar por las cristianas efusiones del alma. Fiel a la materia prima del poema, esto es, al trabajo con el lenguaje y a una evidente determinación de originalidad, de búsqueda, de apurar la experiencia personal hasta volverla sensación compartida, Vallejo, quizá más avezado que López Velarde en asuntos de vanguardias, asume la doble experiencia místico-erótica con gran imaginación: “Amada, en esta noche tú te has crucificado/ sobre los dos maderos curvados de mi beso.” Y agrega: “En esta noche rara que tanto me has mirado,/ la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso.” La sola representación de una muerte feliz, un beso curvado y una crucifixión erótica, tensada por dos sentimientos tan distantes como idénticos (el amor pagano y la pasión divina), alienta una epifanía llena de curiosidades formales así de estrictas y prometedoras como las que más tarde abundarán en Trilce. Lo mismo ocurrirá, cabe acotar, en Zozobra de López Velarde.

Ambos poetas siguieron sin duda caminos distintos. El mexicano encontró una muerte próxima que dejó en treinta y tres años –los de Cristo– la encomiable devoción poética que lo ha convertido en un autor fundamental de nuestra tradición. Vallejo se embarcó a París, sufrió injusticias y una miseria atroz que desembocarían en sus poemas sociales de la última etapa. Asimismo, se encontró de manera temprana con la muerte, a los cuarenta y seis años. No es factible que haya conocido, cada uno, la obra del otro; sin embargo, por esas vías que sólo a veces cruza el azar, y en las que circulan a sus anchas la conjetura y la suposición, es distinguible en sus primeros libros una cierta simbología erótica de perfiles místicos que los empareja, así sea de lejos, en los albores que hace un siglo iba edificando la poesía hispanoamericana contemporánea •