La Jornada

Adiós, Tomasa, la novela de Geney Beltrán

Elena Poniatowska

Ahora que todos tenemos la palabra Culiacán o Sonora en la boca y todos nos hacemos cruces por crímenes aterradores en ciudades y carreteras del norte del país, pensé en buscar al novelista y generoso promotor cultural: Geney Beltrán. Según él, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico está entrelazado con la vida de los habitantes del norte, quienes saben que a la vuelta de la primera esquina puede tocarles las de malas. Saben cuando uno de los hijos de El Chapo está comiendo ceviche en un puesto de mariscos, saben que las mujeres bonitas viven un infierno.

Para Geney Beltrán, es indispensable la legalización de la droga para resolver el problema del lavado del dinero en una ciudad en la que el auge de la construcción deja pasmados a visitantes y a posibles compradores. De un día para otro se levantan edificios “del narco”. En Culiacán, son miles y miles los nuevos fraccionamientos, en cambio ya no se siembra maíz, porque hacerlo es condenarse a un ciclo de pobreza.

Geney Beltrán es norteño sin los atributos del norteño: la pistolota, el bigotote, el sombrerote, la vocesota, el tamañote, la calaverota; me asegura con una sonrisa angelical que los personajes que más le interesan sobre la Tierra son los niños, la relación del niño con la madre, su desvalimiento, su mansedumbre frente a la autoridad de los adultos. ¿Será Geney Beltrán ese niño?

–Yo nací en Culiacán, pero mi familia vivía en la sierra de Durango, en el municipio de Tamazula; el pueblo se llama Chapotán. Ahí, mi papá tenía una tienda de abarrotes y algunos terrenos en los que sembraba maíz. Además de cuidarnos, mi mamá ordeñaba vacas y atendía clientes en la tienda.

“Nosotros somos seis hermanos. Viví en Chapotán hasta los nueve años, cuando nos mudamos a Culiacán. Lo que más recuerdo es la violencia en el lenguaje, la violencia cotidiana en la calle, en la escuela, el trato tremendamente duro y hasta violento que se da a los niños, el maltrato, la conducta ofensiva durante la jornada de trabajo.

“En Adiós, Tomasa pensé que era importante mostrar la vida cotidiana y familiar de mi casa, la anchura de las tortillas de harina cuando las están palmeando, su sabor, la hora de sentarse a la mesa, la vida con el padre de familia, todo lo que es aparentemente rutinario, familiar y ajeno a la violencia.

“Elegí el punto de vista de un niño porque es una manera de ver desde cierta inocencia un mundo inesperado, macizo y en cierta forma cruel, distinto al resto de México. Mi inocencia no es total, pero sí conserva mi asombro ante el comportamiento de los adultos. ¡Cómo se comportan todos, con qué profanación, con qué dureza! ¡Qué horror, de veras!

“Me llamaba mucho la atención la naturalidad con la que mis compañeros de escuela anunciaban que el único futuro que tenían era irse de mojados porque su vida ya estaba escrita.”

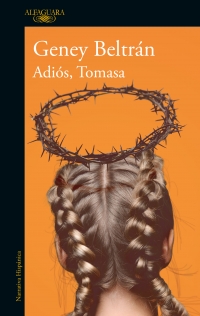

La novela Adiós, Tomasa, que publica Alfaguara con una notable portada anaranjada que nos avienta a la cara un Cristo femenino bajo su corona de espinas, “tiene que ver con una muchacha que llegó a trabajar a la casa con mi mamá, que la quería mucho y casi, casi la adopta.

“Cuando mis papás decidieron mudarnos de Chapotán a Culiacán, mamá le dijo a Tomasa que se fuera con nosotros. La queríamos mucho, era una muchacha muy sensible, muy humilde, se daba a querer, tenía muy buen carácter, una persona muy linda. Se la robaron un día y la violaron. Luego nos llegó el rumor de que tenía un niño pequeño. Ya nunca regresó con nosotros. Unos narcos, hermanos entre sí, se la llevaron. Muy ricos, dueños de unos sembradíos de amapola con los que hacían mucho dinero; nadie podía contra ellos, y mucho menos Tomasa.

“A mí esa historia me impresionó muchísimo. En la prepa decidí ser periodista, pero leí Cien años de soledad y preferí hacer novelas, y escogí escribir sobre Tomasa.

“Me interesan las historias de las víctimas, que han sufrido algún tipo de agresión o de pérdida. Aunque el personaje del niño Flavio en Adiós, Tomasa tiene que ver con mis recuerdos no es una novela autobiográfica. Le metí características de otras personas, otras historias de vida. Una cosa que me importaba mucho era mostrar el vínculo entre la madre y el hijo, el miedo aterrorizado por el padre. La relación con la madre es de protección, de apego. El padre es un hombre muy macho, que espera que sus hijos varones se le parezcan, pero Flavio, el niño, toma el partido de la madre y sufre con ella las infidelidades del padre

“Pertenezco a una generación machista, educada de manera machista aunque ya en la adultez recibí una reducación forzosa no sólo por lo que leí, sino por mis relaciones amorosas. Tuve que aprender a quitarme todas esas inercias con las que nos educaron a los norteñitos. Me sirvió escribir esta novela en el plano personal porque pude analizar de dónde venían conductas, inercias, privilegios, las de dar por sentado que por ser varón se te tienen que abrir todas las puertas. Por ejemplo, vine a estudiar a la Ciudad de México a los 17 años, por mi testarudez ante a mi familia a quien le molestó que escogiera la carrera de letras. ‘¿Escritor? La literatura es cosa de maricones’. La idea que mis padres tenían de la UNAM es que era un foco de guerrilleros o de mariguanos. También me advirtieron que me iba a morir de hambre. Tuve la oportunidad de venir a la Ciudad de México por ser varón, porque de haber sido mujer mi familia definitivamente habría cerrado esa puerta. ¿Una hermana mía vivir sola en México? ¡Imposible!

“ Adiós, Tomasa me sirvió no sólo para ver la tremenda violencia contra los niños a través del lenguaje, sino la imposibilidad de las mujeres de lograr un futuro a través de una carrera universitaria como puede ser la literatura, por la forma en la que se cultivan las nociones de sexo y vocación en mi tierra.

“La relación de Tomasa y del niño Flavio no tiene ver con el sexo. Flavio es un niño de 10 años a quien todavía no se le alborota la hormona, por tanto, ve a Tomasa como una hermana mayor, porque a él lo agarran a azotes y lo hacen vivir en forma espartana.

El único horizonte que tienen los hombres en la sierra, si quieren salvarse de la pobreza y no morir de hambre, es sembrar amapola. La otra es salir a trabajar de jornaleros agrícolas a California o a Oregon. De niño escuchaba conversaciones acerca de cómo tales o cuales vecinos sembraban amapola y lo contaban como algo perfectamente respetable. No importaba que fuera ilegal; nunca oí decir que fuera malo. El Ejército sabía quién sembraba y soldados y dueños tenían su acuerdo. Si el Ejército quema sembradíos seguro es porque no ha acordado con el dueño del campo. Se escucha el helicóptero del Ejército sobrevolar determinado terreno y la gente se pregunta cómo los pilotos no reconocen el sembradío de amapolas. Claro que se dan cuenta, pero no lo incendian porque tienen un trato. La gente lo sabe y los niños crecen viéndolo como algo perfectamente normal.

Mientras escucho a Geney Beltrán repaso los ejemplos más obvios de lo que llamamos estatus. La camioneta último modelo, la antena parabólica, la tele, la bodota, la fiesta de 15 años, la telenovela, el narcodinero, y recuerdo a los Tigres del Norte, a quienes escuché una vez porque hicieron gran amistad con Guadalupe Loaeza.

Con su novela Adiós, Tomasa, Geney Beltrán pasa a la élite de los grandes escritores norteños: Federico Campbell, el de Tijuana; mi querido Daniel Sada, Emiliano Monge, Élmer Mendoza, quien cada año aparece sonriente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tantos más, hombres y mujeres que denuncian los muchos quebrantos a los que el norte somete a su gente.