Vidas de novelista

Como demuestra la reciente censura a la biografía de Philip Roth, la intolerancia no es menos grave porque se ejerza en nombre de una causa noble

En los últimos años de su vida, absuelto por decisión propia de la urgencia de escribir, Philip Roth aprendió a disfrutar de algo que no había conocido nunca, el simple placer de no hacer nada. En su casa de campo, que había sido durante casi medio siglo el monasterio de su dedicación disciplinaria a la literatura, ahora se quedaba mirando el paisaje por la ventana, los pájaros que cruzaban el cielo, escuchando largamente la lluvia o el viento en las hojas de esos árboles monumentales de América. En su biografía recién publicada y recién prohibida de Roth, Blake Bailey se recrea en contar esa época penúltima, antes de la devastación final de las enfermedades, en la que el novelista que jamás se había concedido a sí mismo un día de tregua —ni se lo había concedido al mundo— acepta la vejez, y adquiere un poco de sosiego.

También el lector de la biografía agradece esos momentos de respiro. Contar la vida entera de Philip Roth debió de ser casi tan extenuante para su biógrafo como lo fue vivirla para el novelista. Borges hablaba de la fascinación de los biógrafos por los cambios de domicilio de sus protagonistas. A Blake Bailey, autor de una biografía admirable de John Cheever, los cambios de domicilio de Philip Roth le parecen tan absorbentes como sus múltiples cambios de pareja, de editorial, de agente literario, pero tampoco deja pasar las etapas en los itinerarios de sus viajes, y en ocasiones hasta de los sucesivos medios de transporte público que el biografiado utiliza para ir de un sitio a otro.

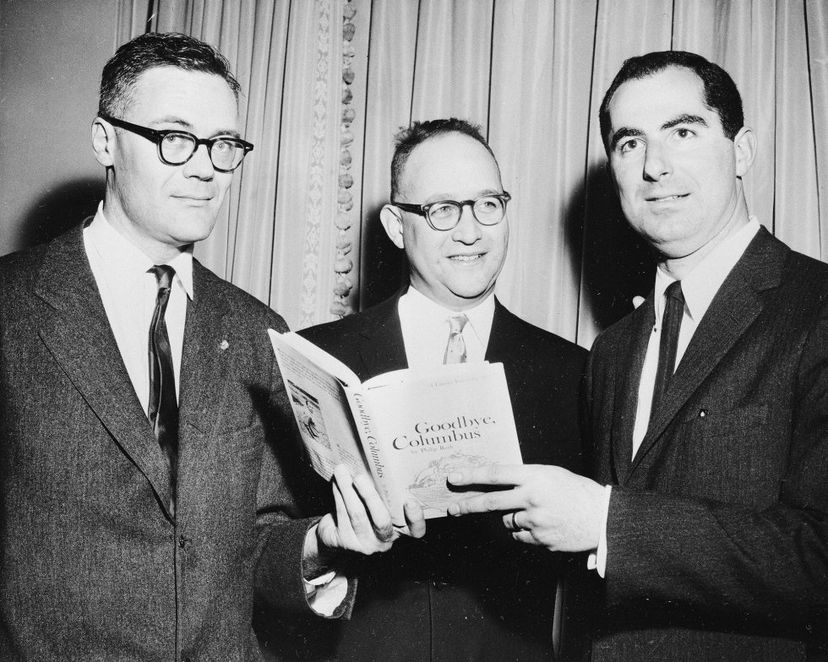

Roth tuvo desde muy joven una ambición obsesiva por imponer su nombre en el rango más alto de la novela americana y una seguridad inflexible y muy competitiva sobre el lugar que le correspondía. Esa soberbia innata le fue muy valiosa para hacer frente a los ataques feroces que fueron desde el principio la otra cara de su éxito. Con 26 años, y con su primer libro, Goodbye, Columbus, ganó el National Book Award; también se convirtió en objeto de escándalo para el judaísmo religioso de Estados Unidos, por el sarcasmo y la desvergüenza con que contaba las vidas de personajes judíos. Un rabino prominente se interrogaba con escándalo: “¿Qué se está haciendo para silenciar a este hombre?”. La comicidad impúdica, la franca y hasta grosera celebración de la sexualidad masculina, que tanto indignaba a los judíos piadosos, alcanzó el paroxismo en Portnoy’s Complaint. El esperpento de las aventuras masturbatorias y los sueños de promiscuidad de un adolescente de clase media judía de Nueva Jersey sedujo a millones de lectores con la novedad de su descaro, con un torrente verbal que liberaba la prosa de toda formalidad expresiva. De la noche a la mañana Philip Roth era célebre y rico, en una medida hasta entonces inimaginable para él.

En los departamentos de Literatura de las universidades estadounidenses el grado de libertad de pensamiento es más o menos equivalente al de China durante la Revolución Cultural

También despertaba el malentendido de la identificación entre el novelista y el narrador de la novela, y una marejada todavía más amenazadora de invectivas. El gran erudito judío Gershom Scholem, antiguo amigo en Berlín de Walter Benjamin, llegó a asegurar en un artículo incendiario que un libro como Portnoy’s Complaint podía favorecer “un nuevo Holocausto”. Roth se vio comparado a Joseph Goebbels y a Julius Streicher, uno más entre los instigadores del antisemitismo y la persecución de los judíos. Que él mismo lo fuera hacía más grave su delito.

Era una época de ruptura de límites en la literatura, y también en la vida privada. La generación de Philip Roth es más o menos la de Norman Mailer y John Updike, novelistas que escribieron ficciones de explícita sexualidad que tenían mucho de confesiones personales y de crónicas del cambio de costumbres de aquellos años. La libertad llegó mucho antes que la igualdad. Hombres como Mailer, Updike y Roth podían aprovechar la multiplicación de las oportunidades ofrecidas por el brillo del éxito y por la desaparición de los tabúes sexuales, y al mismo tiempo seguir ejerciendo una antigua supremacía masculina. El atractivo de la transgresión, visto ahora retrospectivamente, queda malogrado por la evidencia exhibicionista de una masculinidad concentrada en sí misma, donde la mujer es al mismo tiempo una presencia sobre todo carnal y una sombra.

A Blake Bailey se le acusó de mostrar una cierta simpatía, o al menos una falta de distancia crítica, hacia los rasgos de comportamiento masculino menos atractivos de su personaje, reliquias ahora de una época y de unas actitudes hacia las mujeres que de pronto se han quedado muy lejos. Pero a continuación surgieron contra él acusaciones mucho más graves, de abuso sexual y hasta de violación, y entonces ocurrieron tres cosas: la primera, que el acusado, por el mero hecho de serlo, se convirtió en culpable; la segunda, que la biografía de Roth empezó a ser leída policialmente en busca de pruebas que confirmaran su culpabilidad; la tercera, que la editorial del libro, W. W. Norton, lo retiró de la circulación, en un acto de censura que ha despertado en los medios literarios y periodísticos de Estados Unidos mucha menos indignación de la que debería.

Andrea Aguilar ha escrito aquí que las editoriales estadounidenses tienen pánico a las demandas judiciales y a los linchamientos masivos en las redes y ahora incluyen cláusulas de “moralidad” en los contratos con los autores. Con sus limitaciones, sus defectos y sus excesos, la biografía de Roth de Blake Bailey es un documento de primera calidad para comprender la vida y la obra de un autor y la época a la que pertenece, tan cercana a la nuestra y ya tan distinta de ella. Fijarse en esas diferencias, y en el modo en que cambian los valores, y en que cada escritor refleja su tiempo, es su cautivo, se rebela contra él, nos ayuda también a reflexionar sobre nuestro presente y nuestras propias actitudes, a preguntarnos cuántas de las que ahora nos parecen naturales se volverán inaceptables para quienes vengan después. La censura y la intolerancia no son menos graves porque aseguren ejercerse en nombre de una causa noble. En los departamentos de Literatura de las universidades estadounidenses el grado de libertad de pensamiento es más o menos equivalente al de China durante la Revolución Cultural, y el de libertad de expresión no muy superior al de Corea del Norte. En nombre de la memoria de los judíos perseguidos y exterminados, aquel rabino exigía que se le callara la boca a Philip Roth. No hay causa justa que haga legítima la censura o que permita dejar a alguien sin el amparo de la presunción de inocencia.