Precocidad y talento:

la grandeza truncada de Bernardo Couto

Marco Antonio Campos

“Era un directorio ambulante de las literaturas en boga”, escribió su difícil amigo Ciro b. Ceballos, quien no era nada complaciente en la crítica; José Juan Tablada hablaba de su extraordinaria memoria. Murió a los veintiún años; el follaje de los árboles apenas verdecía. Desde entonces han pasado ciento veinte años.

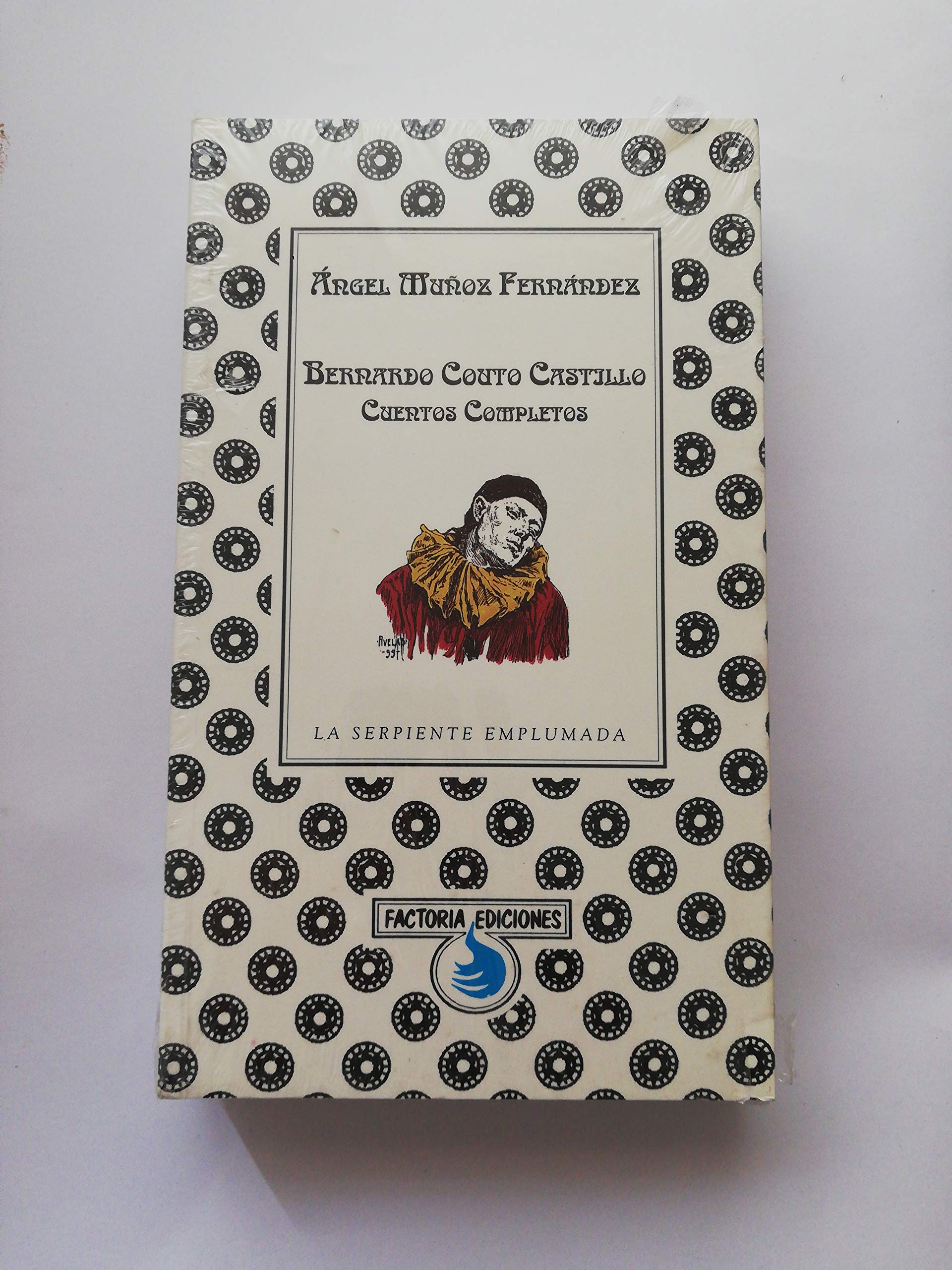

Gracias a la investigadora Coral Velázquez Alvarado, quien reunió acuciosamente su obra en 2014 y la publicó en las ediciones Ida y Regreso del Siglo xix (unam), podemos leer lo que son al parecer todos los textos de Bernardo Couto Castillo (1879-1901).

Couto o Coutito (como le decían los amigos) o Bernardo Couto jr. (como él firmaba) fue nieto del escritor conservador José Bernardo Couto, muy amigo de los poetas José Joaquín Pesado y Manuel Carpio, quien ocupó además varios altos cargos en el sector público. Su padre, Bernardo Couto Couto, tuvo asimismo una posición acomodada y se preocupó de un hijo que hizo todo lo posible por alejarse de lo que suele llamarse la buena sociedad o la gente de bien.

Gran lector, Couto empezó a publicar jovencísimo, cuando apenas contaba catorce años, y lo hizo con una asiduidad que sorprende. Casi cada semana publicó por temporadas una narración breve, bien redactada, con prosa limpia y un léxico sencillo y correcto pero no rico, en el que quizá al principio abusó del énfasis y de la previsibilidad. Esa perentoriedad hebdomadaria vuelve repetitivos los esquemas y los asuntos de buen número de sus narraciones. Sería injusto valorar esas primeras ficciones tratándose de un muchacho de entre catorce y dieciséis años. En general en sus ficciones cayó en la frase hecha o en inevitables cursilerías.

Sus lecturas habituales fueron de autores decadentes o malditos del siglo xix, más cerca del infierno que del cielo, y lo influyeron, entre otros, Poe, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly y Gabrielle d’Annunzio. Pero sus afanes de lector llegaron mucho más lejos. En una carta, con observaciones agudas, que le envía desde París a su amigo Alberto Leduc,1 escribe que está engolfado en los clásicos franceses, y estudia a Molière, Corneille, Racine, Boileau y La Rochefoucauld. De nadie se siente más próximo que de Molière, “un gran triste, su risa es del que llora, la risa del que ha llorado mucho”, quien fue grande –apoteósico– hasta en la manera de morir; Corneille es magistral, pero “algunas veces demasiado severo”; Racine “sublime, dulce, poeta en todo… hasta en sus asuntos”. Molière y Racine son genios. En crítica prefiere a Paul Bourget y en el teatro del siglo xix, con mucho, a Alexandre Dumas hijo.2 Gustó mucho de la poesía, y José Juan Tablada recuerda que podía contar detalladamente a los amigos las pinturas que vio en el Museo del Louvre. Entre los músicos menciona a Beethoven, Chopin, Haydn y Bellini.

Después de su regreso de Europa en 1896, donde aprendió tanto, su prosa se volvió más ligera y sus desarrollos de los temas, notoriamente en los ocho relatos donde narra los pasos desdichados del payaso Pierrot, mejoraron de manera notable. Ya sabía dejar señales en los árboles del camino y las situaciones eran más complejas. A los dieciocho años editó su único libro; lo tituló, con insensata lógica, Asfódelos.

Los protagonistas descollantes de Couto por lo regular acaban hundidos en las cuevas oscuras de la insania, de la muerte o de la miseria. Encontramos a lo largo de sus breves narraciones al artista fallido e incomprendido, la mujer y/o el hombre o la mujer y el hombre que acaban destruidos por la relación amorosa, el perturbado psíquico, el asesino gratuito, el convidado diabólico, el suicida por aburrimiento o por la incapacidad de querer, el envidioso que es capaz de la última bajeza con tal de aniquilar al envidiado (“La venganza”), el que las bellezas de la naturaleza en vez de alegrarlo o engrandecerlo lo atormentan (“Día brumoso”), el que regresa de la tumba porque no soporta seguir pensando incesantemente en el tiempo sin tiempo de la muerte sobre aquello que hubiera podido hacer y no hizo (“Lo que me dijo la vida”), la mujer que acaba en la prostitución porque no se acostumbra a la pobreza o al abandono de la pareja (“Esbozo del natural”)… En su introducción a la obra reunida, Coral Velázquez Alvarado observa con notoria claridad que entre la femme fatale y la femme fragile, salvo excepciones, Couto se inclinó más por la criatura sumisa. En eso tenía el gusto por las sublimadas vírgenes prerrafaelitas. Si a Couto le hubieran preguntado si prefería ir al cielo o al infierno, hubiera contestado que al cielo, porque el infierno ya lo había vivido en la tierra. Si no fue un expulsado del Paraíso, así lo creyó y lo sintió.

Los antihéroes y el mal del siglo

Los tortuosos protagonistas no conocen siquiera de lejos la casa de la felicidad, o si la conocen, sólo es por fulgores súbitos o la pierden porque no creen merecerla o se dan cuenta demasiado tarde que tal vez hubieran podido conseguirla, como el del joven que es invitado a las nupcias con Dios con aquella muchacha que pudo ser de él. Hombres y mujeres en los cuentos se bañan en las aguas cenagosas del horror o bajan los peldaños de la escalera del hastío o padecen el sol negro de la melancolía. Conocen el dolor, el desasosiego, el tedio, el abandono, la miseria, la soledad, las “visiones negras” y terminan en la locura o en la muerte o en el desesperado alcoholismo o habitados por “el demonio de la perversidad”. Casi todos los personajes centrales están destinados a que les vaya mal o hacer el mal a quienes están próximos. Es un mundo de victimarios y víctimas, donde los victimarios acaban a menudo también siendo víctimas. Si algo puebla las narraciones de Couto son los antihéroes. Como el escritor de su juvenil relato “El encuentro”, Couto se identificó, menos o más, con sus propios protagonistas, ésos que sufrieron le mal du siècle, como decían los franceses.

El ambiente que prevalece en los cuentos es claustrofóbico: los hechos ocurren en días grises y lluviosos, o en la vaguedad del depresivo crepúsculo, o en la oscuridad ciega de la noche, o en las madrugadas en trizas… Muchas de las narraciones pasan en espacios cerrados o acotados: un estudio, casas, la celda carcelaria, un convento. Pero quizá los centros del centro de sus ficciones, figurada o realmente, sean el manicomio y la tumba del cementerio.

Couto, hundido en el alcohol y probablemente la droga, no dejó de elogiar el ajenjo, “la diosa verde de la quimera”, que ardió la bohemia de los poetas y artistas del siglo xix que lo bebieron hasta las heces para olvidar la desventura por breves momentos y les hizo soñar fugazmente el sueño de lo que no tenían.

El único retrato que del joven Couto nos queda es de 1901, año de su muerte, gracias a la mano extraordinaria del zacatecano Julio Ruelas. Al verlo nos hace pensar que si tuviera un sombrero negro y vistiera y se maquillara de blanco, sería una espléndida imagen de Pierrot como lo retrató el extraordinario fotógrafo francés Félix Nadar a mediados del siglo xix. Es sabido que ambos, Couto y Ruelas, proyectaban hacer un libro ilustrado con los cuentos con tema de Pierrot. Si me dieran a escoger entre sus cuentos, sin duda elegiría, no aisladamente sino en conjunto, el ciclo de los ocho sobre Pierrot, el payaso triste y desdichado de la Commedia dell’arte, con quien Couto se identificó y sus amigos a su vez lo identificaron con él. Ya se ve en esas tristes ficciones al escritor maduro que se había vuelto Couto. Las andanzas europeas, sobre todo su temporada en París, sirvieron para adentrarse en el fenómeno Pierrot y para poner como escenario de sus ficciones a rincones y sitios de la mal llamada Ciudad Luz. Curiosamente, aparecen el rufián de Arlequín y la infiel y encantadora Colombina. En uno de ellos es inolvidable la imagen final con Pierrot seguido por tres gatos negros, “cuyas miradas fulguraban como chispas de carbón encendido”. Luego de que Couto muere, en la Revista Moderna, la cual fundó y de la que fue colaborador, apareció un obituario, la segunda quincena de mayo de 1901, que escribió algún amigo (tal vez Alberto Leduc): “Sobre su losa funeraria, que bordearán sus cuentos como ramilletes de Las flores del mal, Pierrot, el personaje más querido por el artista, murmurará en las noches su elegía de gratitud y de lágrimas.” En una época marcada por el afrancesamiento,

él asimiló esa honda influencia. Un añadido: en esas andanzas europeas, en este caso en Zurich, conoció a una muchacha suiza, a la que recuerda y llama bellamente Nina en un par de cuentos.

Si hacemos a un lado el conjunto de los Pierrots, quizá sus mejores cuentos sean “Cleopatra”, donde la sensualidad salvaje llega hasta el bestialismo; “Blanco y rojo”, que tiene pinceladas para un autorretrato, donde el antihéroe en la cárcel describe lo que podríamos creer que son puntos autobiográficos; “El perdón de Caín”, variación del pasaje bíblico, en el cual Eva deja caer sobre el hijo homicida el peso diario de la culpabilidad del asesinato de su hermano Abel hasta que lo rompe mentalmente.

El grado de autodestrucción de Couto era terrible y sistemático. La muerte, que tanto lo obsesionó, a la que tanto trató en sus ficciones, lo alcanzó el 3 de mayo de 1901. Dos años antes había fallecido su padre. Murió de pulmonía, en una habitación del Hotel Moro, que pertenecía a su familia. De allí trasladaron el cuerpo a casa de su amante, una prostituta de nombre Amparo. En su libro El bar, Rubén m. Campos describe cómo un grupo de amigos (Alberto Leduc, Ciro B. Ceballos, Pedro Escalante Palma y él mismo) llegaron al cuarto sórdido donde estaba el ataúd negro con el cuerpo sobre un catre de fierro. Se le enterró en el Panteón Francés con el auspicio monetario de los amigos.

Pese a su extremada juventud, Couto dejó una obra que alcanza trescientas páginas, de las cuales, la tercera parte, la publicó entre los catorce y quince años. No es poco. Dio varios indicios que apuntaban para llegar a ser un gran escritor. Tenía todo para serlo: inteligencia, sensibilidad, cultura y la experiencia de la (mala) vida.

No hay nada que cause tanta incomprensión y compasión como aquel a quien las hadas dieron

todo y aún más, y él, en cambio, se aboca hasta lo imposible para destruirlo y destruirse. Couto es un ejemplo.

Notas

1 Se publicó póstumamente en El Universal del 26 de agosto de 1901.

2 Habría que añadir a los flamencos de la transición de siglo que escribieron en francés: Verhaeren, Rodembach.