Bartleby, un personaje entre el silencio y la furia

José Rivera Guadarrama

Para los grandes compositores musicales, el silencio es una nota muy importante. Su empleo debe ser preciso. No es un final total dentro de la melodía, tampoco algo que lo prevé. Es una pausa musical que anticipa otras secuencias, quizá la renovación o la vehemencia del siguiente movimiento. Requiere de una minuciosa determinación. Muchas veces, el resultado de este acierto será lo que englobe la importancia de lo expresado en esa fuerza de contención que implica la totalidad de la obra.

Dentro de la literatura, también hay autores en los que encontramos esta misma actividad, un notorio dinamismo a través del mutismo. Ese juego de ritmos es similar a nuestra tradición artística, pese a que la mayoría del tiempo se nos ha interiorizado la preponderancia de la palabra sobre el silencio.

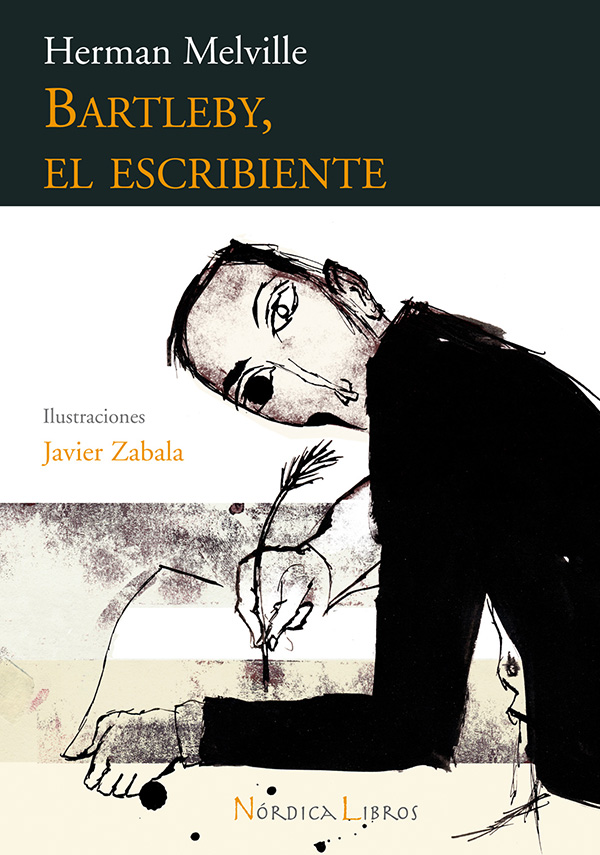

En ese brusco transitar es en donde podemos ubicar a Bartleby, el escribiente, de Herman Melville (1819-1891), obra publicada en 1853. El ambiente está inserto en la calle Wall Street, emblemático lugar comercial de Nueva York durante los años de prosperidad en aquella joven urbe, convertida más tarde en el sitio de la Bolsa de Valores y símbolo del capitalismo financiero mundial. Una especie de furia y ruido provocado por la idea de progreso. Ambientes de aceleradas transformaciones.

La importancia del relato comienza cuando entra en escena quien será el cuarto empleado de aquel lugar. “Una mañana, un joven inmóvil se paró en el umbral de mi oficina; la puerta estaba abierta, ya que era verano. Puedo ver su figura todavía”, y a continuación, el narrador lo describe con tres adjetivos: pálido, respetable, desamparado. “Era Bartleby.” Esta parte es fundamental.

Con esta súbita presencia se podría considerar que en realidad Bartleby pudo haber sido un fantasma, un presentimiento, un temor, una fijación que va a ir aumentando su presencia hasta abarcarlo todo y trocar el ambiente. Al mismo tiempo, su espontánea presencia resalta el contraste

con su cautelosa personalidad. Entramos ahora a un extraño e incómodo juego de tensiones entre dos personas que, a simple vista, parecieran distintas. Un claro ejemplo de antagonismo tolerado llevado al paroxismo.

Ese primer encuentro es un breve y escaso intercambio de palabras para saber, por lo menos, su primer nombre. A partir de ahí, no habrá más datos de ese extraño personaje, no habrá antecedentes respecto a su vida. Lo más que se agrega, en cuanto a sus cualidades, es que Bartleby era un trabajador eficiente. Realizaba copias por la tarifa de cuatro centavos por hoja. Sin embargo, hay

algo de mayor relevancia, ya que, fuera de eso, bajo ningún motivo estará dispuesto a realizar ninguna otra actividad extralaboral.

“Preferiría no hacerlo…”

“Nunca se le debía mandar, bajo ninguna circunstancia, a cumplir el más trivial de los encargos de cualquier tipo”, dirá el dueño del despacho después de comprobar que aquel personaje no haría otra cosa que no fuera copiar documentos a mano. Para oponerse a cualquiera otra orden, su respuesta inmediata será: “Preferiría no hacerlo.” Este es el ritmo que marcará el transcurrir de la obra.

Preferiría no hacerlo será la respuesta a todas las peticiones que se le indicarán. Esta réplica es una especie de fórmula cargada de interpretaciones subjetivas, una especie de declaración de rebeldía, como se quiera. Al mismo tiempo, puede expresar una profunda sensación de seguridad en el resultado de su trabajo. Refiere a una absoluta pasión y minuciosidad con la que trabaja en cada detalle para evitar inseguridades que pudieran poner bajo sospecha su desempeño laboral. Así que prefiere no hacerlo, porque sabe que no hay errores.

No obstante, durante la lectura de esta obra, esta postura adquirirá otros matices, una especie de desobediencia. De ahí que el persistente preferiría no hacerlo produzca un incómodo silencio entre el lector, el personaje y el narrador. Una perturbación por aquella actitud contra toda jerarquía que da la impresión de indicios de sublevación, de pretender abolir a la autoridad.

Es posible que el lector llegue a interpretar que Bartleby está asumiendo el valor insurrecto que ningún subordinado había tenido hasta antes de su repentina entrada. Y esto tenía que surgir, ya que, en los días previos a la llegada de Bartleby, el dueño de aquel próspero despacho tenía a tres empleados. Los presenta sin ninguna importancia: Turkey, Nippers y Ginger Nut. Con toda esta falta de apego, se infiere que la vida de cada uno de ellos era simple y no valía la pena indagar en otros asuntos.

Ya podemos imaginar el ambiente soporífero de aquella oficina, un entorno de referencias construido con más grietas que lo que permite el mundo de la representación. Un despacho ordinario con personas ordinarias hablando lenguajes ordinarios. Por eso, dirá el narrador, “había algo en Bartleby que no sólo me desarmaba, sino que además me conmovía y me desconcertaba de una manera asombrosa”. Con el paso del tiempo, acuciado por la curiosidad, el dueño del despacho comienza a vigilarlo más de cerca. Descubre que tampoco salía a comer, nunca iba a ninguna parte y que nunca había salido de la oficina.

Todo lo que hasta aquí sucede había transcurrido en lugares cerrados. Las dinámicas del cuento ocurren, por lo tanto, entre la oficina y la cárcel, a la que al final es llevado. Ambos sitios serán tomados y habitados por Bartleby, un okupa solitario. Era evidente que ya vivía ahí, un departamento para él solo. De inmediato, dice el narrador, “me asaltó un pensamiento: ¡qué miserable abandono y soledad se revelan aquí! Su pobreza es grande, pero su soledad, ¡qué terrible!”

Entre el hacer y el deber

Bartleby ya está inserto en todos los ambientes del narrador, no sólo ocupa su oficina, también se apropiará de sus pensamientos, de sus miedos, de sus angustias. Por eso no es raro que cuando a un hombre lo contradicen de una forma insólita y violenta, también sus convicciones más simples comiencen a resquebrajarse.

Pese a que está viviendo en aquella oficina y que no paga ningún tipo de servicio como agua, luz, gas, se seguirá negando a obedecer cualquier orden que no sea la de copiar textos. Bartleby no cambiará en sus respuestas. Preferirá no hacerlo. No habrá argumentos que deriven en posibles acuerdos. Su conducta será aquella insólita réplica.

Gilles Deleuze dirá que, con esos actos, Bartleby tampoco acepta o afirma algo preferible, lo que plantea es sólo una imposibilidad: “erige una zona de indiscernibilidad, de indeterminación creciente entre las actividades no preferidas y la actividad preferible”. Con esa actitud, da la impresión de estar ante una larga dubitación entre el bien y el mal, entre el hacer y el deber. Pero no es así del todo. Va más en el sentido deleuziano en cuanto a que “una palabra presupone siempre otras palabras que podrían sustituirla, completarla o constituir alternativas frente a ella: en estas condiciones, el lenguaje se distribuye para designar cosas, estados de cosas y acciones, de acuerdo con un conjunto de convenciones, implícitas o subjetivas, otro tipo de referencias o de presupuestos”.

No está renunciando a las posibilidades, lo que Bartleby está haciendo es impulsar las probabilidades de todo lo resultante que pueda generarse con esas palabras. Si, hasta esas alturas de la historia, todo se lo han dejado a dios, a los dioses, a la creación divina, entonces él no tiene nada que agregar. Si el determinismo es natural, ya no hay nada qué hacer.

Es por eso que Bartleby muere, porque no quiere que la literatura, que el lenguaje, mueran con él, en esa misma monotonía de las apretujadas sociedades sin imaginar nada. El silencio, más allá de incomodar o de infundir temor o inacción, resulta a la inversa en este personaje, alecciona al individuo a adentrarse hacia sí mismo, a revolver en su intimidad y, por tanto, al sentimiento de imperturbabilidad.

Mediante esos largos momentos de mutismo, Bartleby está renegando, además, del absurdo control que implica el lenguaje de oficina, de encierro, sin capacidad imaginativa. Se niega por ello a intercambiar ideas con sus cercanos porque están matando al lenguaje, que han transformado en una simple herramienta para obtener más dividendos. Para ellos, el lenguaje no dice nada, todas las formas literarias están huecas, se vuelven presuntuosas. Las nubes son nubes y no algodones divirtiéndose en el cielo; el sonido es el sonido y no musicalidad, los colores son colores y no juegos cromáticos estéticos o de belleza.

Bartleby el contumaz, con su rotunda respuesta de preferiría no hacerlo, asume ese antagonismo lanzándose a la búsqueda de profundidad, al abismo de significados. Como dice Roberto Juarroz: “Toda palabra es una duda,/ todo silencio es otra duda./ Sin embargo,/ el enlace de ambas/ nos permite respirar.”

Escribir el silencio

Debido al espasmo que suscita con su silencio y su respuesta, el personaje encargado de narrar esta obra se atreverá a afirmar, en tono de conmiseración: “¡Pobre hombre!, pensé, sus intenciones no son malas; es obvio que no quiere ser insolente; su aspecto es evidencia suficiente de que sus excentricidades son involuntarias. Es una persona útil.”

La pesadumbre de los argumentos antes citados responde a la dicotomía entre enunciar la palabra o preferir el silencio. Es, además, la constante insatisfacción ante el empeño de captar lo inasible, la búsqueda de la fusión del nombre con lo nombrado. Todos son elementos que presenciamos los seres humanos en nuestro afán de escribir el silencio. Aquí es en donde Melville tiene semejanzas con los compositores musicales, esto es, saber emplear bien los silencios dentro de la melodía para evitar innecesarias asonancias.

Pese a todo, Bartleby no es un perdedor. Tampoco está pidiendo clemencia. Para él, todo lo que se pronuncie, todos nuestros actos, todo tipo de palabras, deben adquirir otros significados, otras resonancias o ilimitados matices. De lo contrario, si la vida se resume a simple automatismo, a rutina, entonces: Preferiría no hacerlo.