Borges, la infamia y el derecho a soñar

Ricardo Guzmán Wolffer

———-

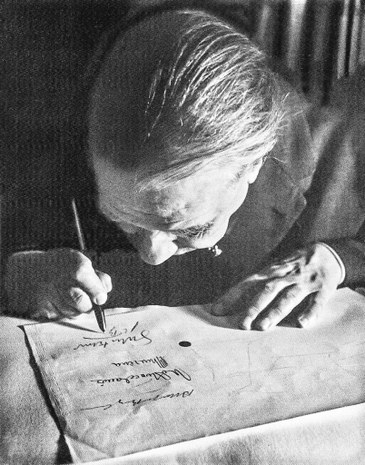

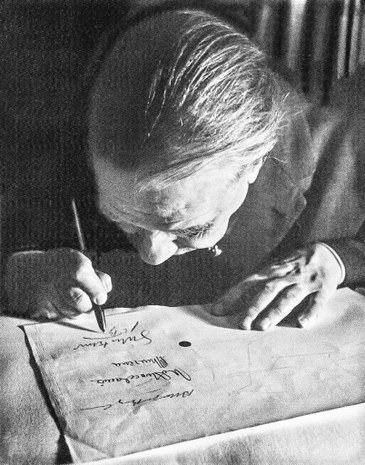

Desde el inicio de su Historia universal de la infamia, Jorge Luis Borges advierte sobre la alegría que estos cuentos le han dado y se mira como el amanuense de su infancia perdida: “El hombre que lo ejecutó (el libro) era asaz desdichado, pero se entretuvo escribiéndolo; ojalá algún reflejo de aquel placer alcance a los lectores.” Quien conoce a Borges espera lo inesperado: a un autor capaz de mirarse con la dureza suficiente para establecer que no ha sido feliz en gran parte de su vida. Tal vez ello le da el derecho a soñar mediante sus historias inexistentes, sólo relacionables con la infancia librística que ha aprovechado. Quien exige su libertad de soñar tiene derecho a escribir, diría el sabio Jerónimo, como uno más de los personajes de este Borges destinado a reinventar su alegría bibliófila, a pesar de la vacuidad que él mismo establece como la esencia universal. Quienes siguen discutiendo la injusticia de haberle negado el Premio Nobel al argentino encontrarán en ello una respuesta: decía que no le interesaba y se le cumplió el deseo.

En los sueños, inventados o recibidos por los dioses de la noche, las realidades se mezclan: las metáforas de la repetición humana no cejan. Al hablar del “atroz redentor Lazarus Morell”, se equipara el Mississippi al “sórdido Jordán”. Es la palabra del predicador Lazarus la que le da su talla. Conmueve incluso a quienes están acostumbrados a la maldad humana, como el dueño de una casa de juego en Luisiana, quien llora al escucharlo, a pesar de saberlo un adúltero, ladrón de negros y un asesino en la faz del Señor. La palabra escrita tiene el mismo peso: en “La viuda Ching, pirata”, se resalta cuán dañinos son los hombres que niegan la verdad de los libros impresos. Es Borges niño quien reclama el reconocimiento a todo lo impreso, como seguro boleto a la felicidad perpetua de la relectura. Estos libros que dotan de sueños al Borges intemporal terminan por darle también un referente divino: en el tintorero enmascarado Hákim de Merv, la “divinidad carece majestuosamente de origen, así como de nombre y de cara”; es necesario que el registro de los libros entregue la historia del lector y de cuanto lo rodea, incluso del Dios que le permite llegar a ese libro. De otra manera “la tierra que habitamos es un error, una incompetente parodia. Los espejos y la paternidad son abominables, porque la multiplican y afirman.”

La libertad de soñar siempre es referenciada. Hákim ha reinado bajo un engaño que, al final, es develado. En un intento de salvación, con supremo ingenio, achaca a los perseguidores la imposibilidad de contemplar su esplendor. No es que él sea un embustero, es que ellos no tienen las herramientas para entender, mirar, su grandeza que debe ser respetada. Como única respuesta, Hákim es atravesado con lanzas. La humanidad inamovible de Borges, manifestada en una vida triste, sólo es el impedimento propio de todo hombre, implica el autor al establecer que el problema reside en el espectador y no en el Dios mostrado mediante la sabiduría de esos libros por él encontrados con ojos registrales. Pero la riqueza de Borges va más allá. En “Un teólogo en la muerte” afirma que el cielo es sólo una extensión replicada de la tierra. Por eso algunos de los recién llegados no se dan cuenta de que han muerto. El cielo está aquí, en la casa que habitamos.

Mucho se ha escrito sobre el lamento de Borges al haber tenido una vida de lectura y no una vida de anécdotas gozosas, como si la “realidad externa” de la persona fuera de mayor importancia que la “realidad interna”. Más allá del desapego a la responsabilidad o la falta de funcionalidad que ello pueda conllevar, el literato establece que la alegría está en ambos lugares, mientras sea una elección consciente. Los hombres extraordinarios que viven la infamia son fantasías creadas por este autor imbuido de plano en los miles de libros cuya lectura le permitió hacer textos cortos donde cita obras inexistentes, pero perfectamente verosímiles.

El derecho a soñar implica la posibilidad de elegir. Si Borges escribe haber preferido la senda de la tristeza (o el personaje que en ello se representa: el solitario, aislado, incomprendido e infeliz por definición), la alegría que brota de la lectura de sus historias de infamia termina por desmentirlo. Como uno de sus propios personajes, la obra del argentino (para muchos, El argentino) muestra a un ser ficticio que sueña haber dejado de imaginar, como si el ensueño fuera volátil e inasible, pero en sus fantasías libera fragmentos de eternidad compartida con quienes son engullidos por esas palabras.

En el ejercicio de su libertad de soñar, Borges termina por hacer que sus lectores sean otros beneficiados de ese peculiar proceder libertario.