Sylvia Plath o la oscura inteligencia de una época

Antonio Valle

¿Que cuento intimidades? Lo íntimo

siempre es algo social.

Annie Ernaux

1. Una poética de la locura y la muerte

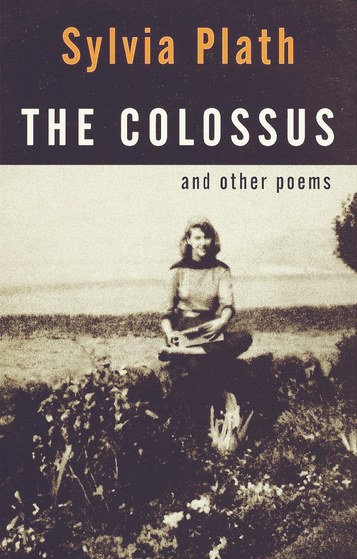

Sylvia Plath es la escritora más importante de la literatura confesional. Desde hace ochenta años los lectores de sus libros de poesía: El coloso, Ariel y Tres mujeres; de su novela La campana de cristal, así como de sus numerosas cartas y diarios, se han empeñado en extender un inagotable caos literario. Abismándose con una obra y una vida abierta entre lo ominoso y lo sagrado, miles de ensayos y estudios, profanos o académicos, han diseminado por el mundo su vida y obra; sobre todo, su leyenda negra. Sobran quienes –desde el miedo o la insolencia– han intentado redimir o condenar la biografía de una mujer leída, observada, absuelta o juzgada como ninguna otra; una mujer que desde su muerte y hasta nuestros días terminó convertida en bandera de innumerables y dudosas causas.

La historia de Sylvia Plath es la de una mujer intensamente “auto-confesada” cuya obra literaria, la propia, pero sobre todo la que gira en torno a ella, es inmensa. Sin embargo, la verdadera dificultad reside en que es difícil acceder o procesar una poética que, más allá del escándalo o la banalidad, apunta hacia la locura y la muerte. Si como dice Octavio Paz, que todo aquel –o aquella– poeta, al acceder a cierta experiencia llamada “poesía”, escribirá un poema, artefacto verbal cuyo destino es el lector, éste, al hacer contacto con el poema, terminará por convertirse en poesía. Siguiendo ese razonamiento, al leer los poemas de Sylvia Plath nosotros mismos experimentamos cierto tipo de “conocimiento directo” en torno a la locura y la muerte. Sin embargo, la poeta encontró una estrategia literaria para “aislarse” y de paso proteger a sus lectores; entre nosotros y ella diseñó una prótesis, un artefacto metafórico llamado “campana de cristal”. Gracias a esa protección, y desde nuestra “realidad objetiva”, podemos acceder a una experiencia estética y a un “saber” endemoniadamente doloroso. Una vez que tomamos prudente distancia, leemos-vemos cómo sufre la poeta, como apenas sobrevive y se autodestruye. Imagen de aislamiento y paradoja de una desnudez aterradora que también revela un mundo sórdido, persistentemente sonoro, un mundo cerrado en el cual, en el fondo, sólo ella escucha su propia voz, pensamientos oscuros que traduce en textos y que, exceptuando el breve período en el que conoció el amor y el erotismo, nunca dejaron de torturarla. Sin embargo, esa campana de cristal, metáfora de una disposición psíquica, prótesis que la resguarda del mundo exterior, es una técnica literaria que al mismo tiempo que la separa la aísla. Operación peligrosa y absurda, en el sentido etimológico que tiene esa palabra: “absurdo”, del latín, absurdus, disonancia, algo que no se entiende, susurrante, cierta voz que inevitablemente derivará en sordera.

Para acercarnos mejor a la raíz de ese “absurdo”, visualicemos una escena de Mulholland Drive, filme en el que David Lynch presenta a una cantante haciendo gestos de dolor y asfixia. La angustia de esa mujer obedece a que se encuentra prisionera en una cárcel invisible, límite que le impide hacer contacto con el público (con lo público), es decir con “nosotros”, sus inauditos espectadores. Como se escuchan ciertas palabras en los sueños, de la “nada”, que es una manera popular de nombrar al inconsciente, dice una voz en off en español: “No hay banda”; en otras palabras, no existe un medio que nos permita escuchar lo que trata de decir(nos) la mujer. No es imposible que David Lynch tomara como referente algunos pasajes de la vida o de la poesía, que es lo mismo, de Sylvia Plath, para crear el personaje de esa cantante “absurda”, personaje que al final de la historia terminará descomponiéndose en una habitación oscura. Las poéticas de Sylvia Plath y Mulholland Drive son verdaderos ríos pulsionales del género confesional, género subjetivo, altamente simbólico y catártico, lenguaje dispuesto para que las audiencias descubran el sentido de sus imágenes, de sus palabras y silencios. Ambas poéticas nos confrontan –y nos recuerdan– que todos tenemos una voz oculta, un discurso que necesita descifrarse, discurso enmascarado que demanda una audiencia, discurso secreto, inevitablemente oculto, hasta para nosotros mismos.

La madre del deber ser

Durante su adolescencia Sylvia Plath era, o parecía ser, una chica como todas. De hecho, en las cartas que le envía a su madre se describe a sí misma como una joven a la que le interesan –además de las ansiadas becas y premios académicos– la moda, los chicos, las fiestas y el glamour. Como la protagonista de Mulholland Drive, Sylvia Plath parece gozar de una vida prometedora, dulce y llena de “ilusiones”. Sin embargo, esas cartas también revelan un lado oscuro; vemos cómo su “carrera académica” está plagada de rechazos y descalificaciones, dificultades que Sylvia supo sortear gracias al empuje de una “recia voluntad”, de una tenacidad no exenta de violencia. Ejemplo de esta determinación es el fragmento de la carta que en 1951 le envía a su madre: “Y cuando miro hacia adelante sólo veo un ritmo acelerado de trabajo hasta el día de mi muerte.”

En medio de una oscura academia; de pronto, al amanecer…

Durante 1958, en una carta dirigida a su hermano Warren, Sylvia Plath describe así a sus colegas de la academia: “son personas débiles, celosas, vanidosas y mezquinas”… [sólo les importan] “nombramientos, despidos, bolsa de estudios, alumnas, crítica literaria –siempre de segunda mano”. Sylvia hace una crítica puntual de los eruditos orgánicos: “Lo terrible del escritor académico es que vive del aire y de lo que otros escriben.” Acerca de los escritores que trabajan en la universidad explica: “son especialmente sospechosos, sobre todo si no ponen la vida académica por encima de todo… Y a nosotros dos (se refiere a ella y Ted Huges, con quien ya está casada) […] nos ha sido imposible trabajar en lo nuestro y pensamos que, de refugiarnos en esta seguridad bien pagada, dentro de diez años nos maldeciremos pensando en lo que podríamos haber sido.”

Ya apuntábamos que Sylvia vivió un breve verano de felicidad al lado de Ted Huges. Al abandonar el mundo académico, diseña lo que será el período más dichoso de su vida: “buscar alguna clase de trabajo que nos permita escribir y vivir, de manera que podamos acrecentar nuestras experiencias y facultades creativas.” En abril de 1957, una irreconocible Sylvia Plath, comenta: “Hoy nos hemos levantado a las cuatro y media de la mañana y antes de empezar a escribir hemos dado un largo paseo hasta Granchester. No quisiera perderme ningún otro amanecer así.”

El deber ser y la gran depresión

Los ensayos sobre la poeta suelen pasar por alto un asunto estructural. Sylvia Plath nació en el corazón de la depresión económica de 1929. Para 1940, año en el que su padre muere, aumentan las inquietudes por la sobrevivencia. Para Aurelia Plath, la madre de Sylvia, aquello era una preocupación extrema, desasosiego que inevitablemente le transmitió a la niña poeta. Aurelia decía que entre ella y su hija existía una especie de “ósmosis psíquica”, es decir, un extraño fenómeno que se “instaló” en el imaginario de Sylvia, fenómeno que terminaría por convertirse en un implacable “deber ser”, en una disciplina inflexible. Anomalía descrita por el psicoanálisis como elemento constitutivo de “la gran voz” o “superyo”. Es probable que esa sea la razón por la que en 1962, un año antes de morir, Sylvia escribe el poema “Tres mujeres”. En este poema, escrito para ser leído en voz alta, nos da la impresión de que Sylvia Plath quisiera escuchar fuera de sí a esa “gran voz” que nunca la abandonó. El desgarrador poema, entre otras cosas, dice: “Lo que sucede en mí tendrá lugar de todos modos”, terrible sentencia que la lleva a estar segura de que sufre un padecimiento incurable: “una enfermedad que llevo conmigo, es una muerte”.

Papito, hijo…

En cuanto al papel ambivalente que juega el padre de Sylvia Plath, es importante analizar algunos versos incluidos en “Tres mujeres”: “¿Es él mi amante? ¿Esta muerte, es ella otra muerte? Cuando fui niña, amé un nombre corroído por el liquen. ¿Sería entonces el único pecado, este viejo amor/ muerto de la muerte?” Sin duda, el nombre aludido en el poema es el “nombre del padre”, el amado-amante no puede ser otro más que el padre. Al parecer, desde la infancia la poeta se encontraba en una situación de incesto y su inevitable pulsión de muerte. Sin embargo, es visible el afecto por el padre en “Tres mujeres”, ese amor prohibido que, al ser cuestionado por ella misma, abría un umbral hacia la cura; pero el nivel de culpa que le provoca ese “único pecado” se transformará en un furor sin límites. La visión amorosa del padre es desmentida hasta llegar al parricidio en el poema “Daddy”: “Papi, tenía que matarte pero/ Moriste antes de que me diera tiempo.” El poema termina de esta manera: “Papi, papi, hijo de puta, al fin te rematé.” Sylvia Plath no sabía –o sí, oscuramente– que al sentir, pensar, visualizar y escribir el “remate” del poema “Daddy”, no le ponía sentencia de muerte a su padre, ya de por sí muerto, sino a su propio “yo”.

2. La oscura inteligencia de una época

Resulta escandaloso que los servicios de salud mental de Estados Unidos e Inglaterra, que los intelectuales de élite, maestros, amigos y compañeros de Sylvia Plath, no conocieran el libro Duelo y melancolía. En ese estudio, Sigmund Freud establece que el duelo es “la pérdida del ser amado que finalmente es aceptada como parte de la vida”; a diferencia de la melancolía, que define como un duelo no resuelto, estadio en el que el tiempo no pasa frente a la pérdida. Al parecer, los intelectuales de élite y los especialistas en salud mental tampoco habían leído Más allá del principio de placer, estudio que aborda las pulsiones de vida y muerte. Ambas obras fueron publicadas por Freud entre 1917 y 1920, es decir, veinte años antes de que la pequeña Sylvia perdiera a su padre y tres décadas antes de que la poeta protagonizara su primer intento de suicidio. Los “especialistas” en salud mental, la madre, o ambos, deciden, como le pasó a Virginia Woolf, tratar a la joven poeta con fármacos, consejitos y electroshocks.

3. Suma provisional

¿Qué mató o suicidó a Sylvia Plath? Ella abrió la llave de gas, es cierto, pero muchos años antes la mató la muerte de su padre. La niña poeta murió de furia porque aquel hombre la abandonó a una increíble experiencia de “ósmosis”, “misterio” que la condenó a escribir interminables cartas a su madre. Se suicidó porque se quedó sola y desnuda, hablando sólo para sí; oculta sólo para sí; intensamente revelada bajo una campana de cristal. La mató la impotencia que le heredó su padre, quien, por cierto, un médico dijo que se había dejado morir. La envenenó su propia voz diciéndole: “ama a tu padre/ odia a tu padre”, “no seas como tu padre/ sé cómo él”. No la mataron los alemanes ni los austríacos: no fueron Mozart, ni Rainer Maria Rilke, ni C.G. Jung ni Otto Rank. Se murió de nazismo (Sylvia Plath inventó que Sylvia Plath era judía y que tenía que pagar por ello, pagar por los ojos azules de sus ancestros, por los que inventaron los campos de concentración y la cámara de gas). Ella misma diseñó su holocausto privado: una pequeña cámara saturada con gas doméstico. Murió de terror por la gran depresión del ’29 en Estados Unidos y por la niña que vio durmiendo en una calle. La mató la primera guerra y la segunda y el período de entreguerras. Se murió de postguerra y su falsa happiness. La mataron de vergüenza sus “compañeros” millonarios y sus “maestros” ilustrados. La mató una voz enardecida por la disciplina, el miedo y la censura. La suicidó su complejo de inferioridad y su superioridad poética. La mató el amor y la esperanza y el desamor de Ted Huges, del que nunca sabremos cuál era su integridad ética. La mató una academia insensible. Se murió de coraje por lo inconsciente de una madre viuda y proyectada en su hija, una madre empobrecida y temerosa. La mataron los “muchachos machos”, mediocres y altaneros, los aprendices de las ciencias mentales. La mató la ancestral lucha entre los sexos, un aborto, una tristísima maternidad y su correlato de baby blues. La mataron las abejas muertas y las cajas negras que construyó su padre. La mató su falta de deseo, los mandatos y sus feroces cumplimientos. La mató su despiadada autoobservación. Se murió de audacia y valentía. Murió en un duelo interminable (ella desapareció del mundo, sí, conociendo el sarcasmo y la ironía, pero no el sentido del humor). Se suicidó porque fue cierto aquel verano inolvidable, porque fue demasiado: excitante, corto y hermoso, cuando se asoleó con su marido en una playa del Mediterráneo. Se suicidó porque al morir su padre ella le dijo: “Nunca volveré a hablar con Dios.” Desde entonces la niña poeta vivió amargas discusiones con un cadáver hasta que un día pensó que ella misma era dios. Murió por el malestar de la cultura, porque llegó demasiado tarde el peace and love. A ella la desapareció el Estado: el statu quo de la postguerra. Como César Vallejo, aunque por razones éticas –sobre todo políticas– distintas, Sylvia Plath se murió, tal y como había vivido y escribió en “Solterona”: “¡Cómo deseo el invierno!/ Austeramente, en orden minucioso…” Y un día muy frío, después de preparar el desayuno para sus hijos, al fin alcanzó la ansiada levedad del éter y el gas; lejos de su madre y de su padre; muy lejos de su madre/patria.