François Folscheid: de una lluvia pertinaz a la conquista del silencio

Philippe Cheron

Dotado de una sensibilidad a flor de piel, François Folscheid es un poeta todavía poco conocido que, después de un largo silencio por necesidades laborales, familiares y de un evento personal desgarrador, ha vuelto a publicar tres poemarios notables en los que su inventiva destreza para manejar la lengua francesa se pone al servicio de su afán por sondear los adentros de la condición humana. Las imágenes son rebuscadas, complejas, abruptas a veces, pero siempre exactas: hacen vibrar armoniosamente nuestras cuerdas sensibles e intelectuales.

En efecto, como se verá en los fragmentos que aquí presentamos, por una parte su lirismo no desdeña cierta confesión autobiográfica que se convierte, poco a poco y al precio de una tenaz lucha interior para evitar el derrumbe, en una catarsis que lleva a la resiliencia, como puede apreciarse en D’infiniment de pluie et d’aube (algo así como “Lluvia y alba sin fin”, ed. Petit Pavé, 2015): el poeta sale de una dolorosa separación aunada a una crisis existencial, y la lucha contra la tentación de tirar la toalla, contra el sentimiento de orfandad, equivale a un verdadero duelo.

Por otra parte, lejos de abandonarse a una lírica sentimentalista, Folscheid siempre mantiene en alto su exigencia poética asociada a una filosofía contemplativa orientada hacia el reencuentro con uno mismo, con los demás, con su terruño, a una síntesis de la emoción con el análisis introspectivo. Volver a la paz interior después de las tribulaciones por un mundo hostil, después de las frustradas esperanzas juveniles, volver en sí para sanar las heridas que la vida ha infligido: este es el tema de Ombres et lueurs de l’involuté (“Sombras y destellos de la involución”, Petit Pavé, 2018), donde al esfuerzo por regresar a la vida se añade una meditación sobre el retorno a la región natal –la Turena, el río Loire– y el autor hila las metáforas en torno a una remembranza de los tiempos idos, a una vuelta hacia el pasado, vinculándolas con el presente y con un futuro incierto pero vislumbrado con cierta confianza serena.

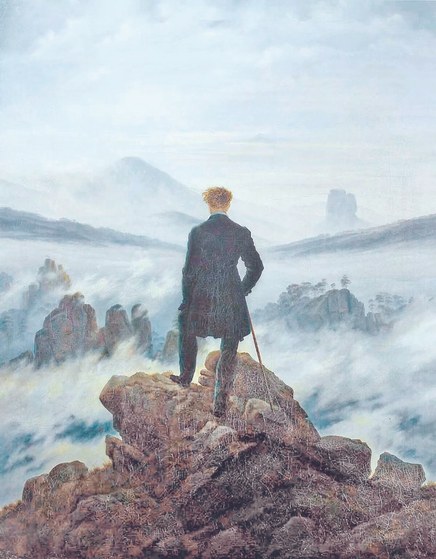

La búsqueda de pureza y de absoluto, no desprovista de un idealismo que se deriva del romanticismo alemán, continúa en Gravir le silence (“Escalar el silencio”, Le Grand Tétras, 2021). Superada la crisis de la separación, el autor profundiza en su proceso de desprendimiento, sin abandonar cierta preciosidad sutil. La voz poética, rica en aciertos prosísticos, se vuelve más parca, aun más concentrada, como si estuviera por llegar a lo esencial. La experiencia espiritual se vuelve decisiva. Se ha llegado a una cumbre donde reina el silencio y desde donde el poeta puede dedicarse a “contemplar la aurora”.

Sólo le falta continuar en esta vía de “busca de la base y la cúspide” –como reza un título de René Char–, escalar otras cuestas para alcanzar nuevas cimas y nuevas experiencias íntimas que le tocará trasmitirnos mediante espléndidas metáforas.

Poemas

Françoise Folscheid

Lluvia y alba sin fin

En la lengua francesa –nieve fundida y tierra ligera– lo que cuenta es la coma de aire y de agua.

Ya no veo más que lodo, ceniza, manantial a la deriva. ¿Dónde está el canto, dónde la infancia, dónde la ribera?

Ya no veo el reflejo del agua en el fondo de los espejos; ya no oigo el cuerno de frescura en lo trémulo de las ensoñaciones.

Va callándose todo, alejándose y esfumándose.

Sólo el resplandor del cielo, en la mañana, está rojo de una espera que ilumina el horizonte.

Voy en pos del anochecer, del anochecer como evidencia de descanso, fieltro de las manos quietas, tranquilas y seguras, lejos de las horas agitadas.

Lluvia sobre todas las aristas del mundo, lluvia como gesto más amplio que el mar, sobre todos los rostros de ancha esperanza, como ornamento de agua clara o gran desnudez. Lluvia sobre todos los caminos abiertos en los latidos del corazón, te estoy esperando para el gran retorno al fondo de sí en el país de la infancia, al tambaleo del sol y de la sangre.

Dolor, dolor como todo dolor salido del trasfondo de todo, del cruce del fuego y de la sangre, del abismo de las esperas y de tu dedo sobre la balanza de mi destino: te amansaré, te diluiré en el claro de mis días; te haré evanescencia en el vapor de la mañana, te haré elipse, olvido, vida aliviada en el rojo de la enclavadura.

Ahora el azul, el azul franco, total, el azul que nunca se desdibuja en el gris por no haber hallado lo celeste; el azul para hacer que perdure lo improbable, asegurar el reposo de los párpados, contener el aliento antes de cualquier palabra, cualquier amalgama menguante; el azul para guardar la huella de lo intocado anterior a la tempestad de las manos, a la mirada mancillada.

El azul detrás del azul para alcanzar lo que es antes de ser –el azul hasta el blanco, hasta el negro del silencio, hasta el negro de la luz antes de todo silencio y toda luz.

Ahora invitamos al silencio, y a cavar lejos y amplio, en nuestros adentros.

Ahora invitamos a elevarnos, para disolver en el cielo nuestros cuernos de ilusiones y librarnos de nosotros mismos.

Sombras y destellos de la involución

Sombras y destellos de la involución, o el retorno sobre sí mismo después de un ciclo de vida: todo lo que de niebla y de luz atraviesa al soñador retrayéndose, después del viaje de lo real.

Reiteraciones, resaca en ondas circulares, hasta reabrir los caminos vadeables de lo que fue y rizar el rizo de lo inacabado.

Había una sombra, ya. Una sombra en el azul, en el agua del diamante. Lo sentíamos en lo invisible por las piedras de rayo que diezmaban los instantes, causaban la involución de las moléculas del aire que respirábamos. Sentíamos esta sombra que se arrastraba bajo la casulla de los sentimientos, el ronroneo de las costumbres.

¿De dónde venía? ¿Cuál era su designio?

¿Venía de la gran fisura primordial en la que se basa la libertad humana, este secreto que guardan los dioses y que estremece toda separación?

Propendíamos –¿lo recuerda ella?–, propendíamos a lo que no podía decirse, a lo que en nosotros cargaba el peso del tiempo: llovizna y niebla, atasco de las esperas, danza de las nostalgias a puerta cerrada. Propendíamos al retiro y a la lasitud de la sangre, haciendo rodar la piedra a lo largo de la grieta.

Vuelvo a beber mi vida pasada como un vino de catarsis. ¿Hasta dónde el cáliz? ¿Apartarlo después del primer sorbo, franquear lo áspero y lo amargo? ¿Remover el fondo enlodado de las estaciones muertas?

Beber este brebaje a mitad miel y mitad avispa –miel cuando adentro centellean las lentejuelas de su voz, avispa cuando se reavivan en el fondo de la garganta los picotes de los reproches–, beber, beber una vez más este filtro de magia incierta para aligerar mis días llenos de sedimentos demasiado pesados. Apurar hasta las heces del recuerdo, beber hasta el extremo de sí mismo.

[…] El cerezo con frutos es la flor de la sangre en el destello de la alegría. Ahí recoge uno los labios rojos de la amada, la profusión del vivir en su fruición –en haces de pájaros toda palabra se embriaga, exulta, se libera. Sólo entra uno en ese resplandor con ademanes de triunfo en la felicidad del corazón.

Abrir las puertas del regreso: llave curva que jamás abre cerradura en la vuelta del tiempo. Sólo habré aprendido la ilusión de lo que fue a través de la ilusión de hoy.

De espejo en espejo, el mismo reflejo inasible atraviesa toda presencia y toda memoria.

Escalar el silencio

Fue mucho tiempo antes, lo recuerdo. Temíamos al día. En nosotros el espanto de vivir lanzaba su mirada torva. A la claridad como a toda luz preferíamos la lámpara baja del ocaso, la lenta curva de la retirada.

Albas de sangre negra arrollaban lo que quedaba de nuestras esperanzas. El allá era nuestro único pan y vino. Ningún destello, ningún avance ni progreso: infinitamente lento, el tiempo azulaba el suspenso que inmovilizaba nuestro barco errabundo.

Peregrinos de alta inquietud, conocíamos la duda, la niebla y las piedras.

Nuestras muñecas de orantes, carne viva de ensoñaciones, ofrecían su blanco de oblea para cualquier brecha auroral, para toda promesa de cielo (hubiéramos hundido ahí los inmaculados clavos de la fe con un martillo de luz para conjurar la noche que reinaba sobre nuestras lámparas).

Heme aquí entre tierra y fuego, agarrando en mis manos terrosas la llama apaciguada del deseo.

Heme aquí entre tierra y agua, removiendo largamente arena, hierro y silicio para un silencio que sólo adquirirá rostro en el olvido del tiempo.

Estar tan desnudo como lo blanco, respirar tan grande como lo azul, y morir tan denso como lo negro para llevar muy adentro el rebote de luz.

Estrecha es la vía entre los latidos del corazón y el deslizamiento del tiempo.

Ahora, avanzar por fragmentos, quiebres de claridad en mi tinta. Llegado el crepúsculo de mi ciclo, heme aquí al servicio del viento y la ortiga.

Por este camino seco y desnudo libro una batalla de sílex y de hojas muertas. Escalar el silencio, encaramarme hasta el ojo de buey y contemplar la aurora es mi deseo último.