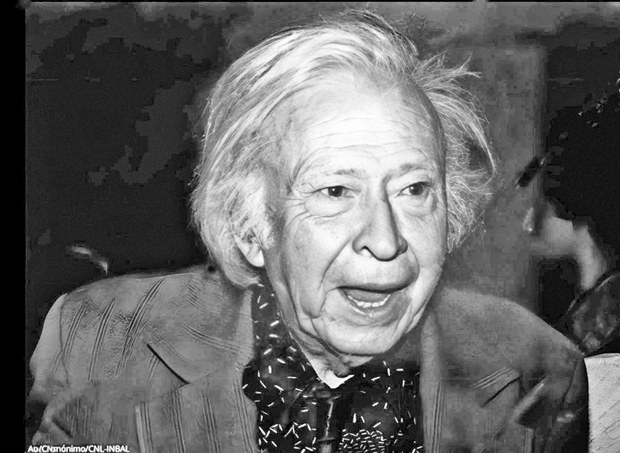

Juan de la Cabada, juglar campechano

Enrique Héctor González

Juanito, como Ramón (Gómez de la Serna), fue más conocido por su nombre propio y su evidente bonhomía que, lamentablemente, por su obra literaria. Fue un revoltoso nato, un memorioso oral, como Funes, como Juan José Arreola. Su actividad política, de tan intensa al paso de su larga vida, ya en la etapa final procede al recuento verbal –en programas de radio y en múltiples entrevistas– de su pasado ardiente con ingenio, simpatía, vivacidad, una gracia amena que ya no se nota amenazada por la vehemencia del activista. Porque a Juanito le pasó eso: participar intensamente en las filas de la izquierda cuando todo lo que sonara, así fuere de manera sonámbula, a sindicalismo o defensa de los derechos elementales de los más necesitados, estaba proscrito en México.

Sus primeras narraciones aparecieron en El Machete, órgano del Partido Comunista Mexicano, en el que militó lo mismo que en la L.E.A.R., la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, fundada por él mismo, Fernando Gamboa y el extraordinario dibujante y grabador Leopoldo Méndez, en 1933. Su contagiosa vitalidad de duende conversador invadía a quienes frecuentaban su trato. Vago de profesión, como él mismo se hacía llamar, hizo del ocio su negocio: escribió teatro, arengó en marchas, participó en campañas de alfabetización y todo lo refirió porque, fundamentalmente, fue un contador de historias, un juglar campechano en más de un sentido.

Como “Luvina” de Rulfo o “Muñeca reina” de Fuentes, de la Cabada escribió un relato, “María la voz”, que es el más antologado entre las ocho o diez colecciones de cuentos que publicó. El texto recoge las dos líneas que la crítica ha señalado como predominantes en la narrativa de Juanito: la mitología prehispánica y la conciencia de que ese mundo, vinculado en literatura al dominio de lo fantástico, no está divorciado de la realidad social y la vida de abandono en que siguen sumergidas muchas comunidades pobres de nuestro país.

Una mujer es depositaria de una voz que le revela la identidad de un asesino y la faculta para, posteriormente, adivinar y predecir. El pueblo la respeta por estos poderes sobrenaturales pero luego, previsiblemente, la tacha de bruja y unas sombras de a caballo la inmolan frente a un puchero.

Ya Ermilo Abreu Gómez y José Revueltas se han encargado de ubicar la importancia de Juan de la Cabada al margen o más allá de los perfiles mágicos o exclusivamente indigenistas de sus cuentos. En lúcida frase, el autor de Canek dice de su estilo que es el de “la lengua sencilla que hablan los dioses y corrigen los fantasmas”, estilo que, como en Rulfo, se disfraza de expresión vernácula para mejor afianzar su estricta originalidad. Su gracia verbal es, con frecuencia, asiento de un sentido del humor natural que no busca la risotada sino que encuentra la risa como al pasar, sencilla, sin grandes alardes. Eso sí, gravita en ella un claro conocimiento de técnicas teatrales y narrativas que desarrolló a partir de su trabajo como guionista ligado a proyectos de Buñuel, Alcoriza, Barbachano, Revueltas y varios más. De ahí también la estructura fragmentaria, escénica, de su prosa preñada de imágenes superpuestas o sucesivas de clara precedencia cinematográfica. Su oído era tan fino como el de Ricardo Garibay, delicado para el registro de los muy diversos matices de la voz.

Esto ocurre admirablemente en “La llovizna” (1955), relato cabadiano que dos décadas después Sergio Olhovich, desechando el artículo determinado inicial, convirtió en Llovizna, una película que aún se deja ver con agrado pues en ella no sólo se conserva la naturalidad en la expresión de los indígenas a los que, de mala gana, da aventón un hombre práctico y discriminador de la ciudad (“tenemos de precisión que ir a México”) sino que capta el terror y la ternura de la situación.

Entre la espada de la lluvia que no dejaba de caer en la carretera y la pared del hermetismo de los autoestopistas aborígenes, el cuento corre de prisa, lleno de contrastes entre acciones y recuerdos que se suceden con vertiginosidad fílmica. La tensión líquida se apodera de la historia, pues la fúnebre llovizna calcina el ánimo del hombre que, luego de subir a los desconocidos a su coche, siente desconfianza y apremio; por lo menos en la visión de Olhovich, que es más preciso en el retrato de la paranoia del mestizo urbano. Juanito, en cambio, consigue leer la lluvia, por así decirlo, como una metáfora de la constancia frente al azar de lo incesante y misterioso (la verdadera naturaleza e intenciones de estos indios necesitados de raite).

Dotado de simpatía y sensibilidad en vida, Juan de la Cabada nos recuerda en sus cuentos que un escritor sin memoria es, lo dijo Alejandro Rossi, “como un atleta sin pulmones”: sigamos respirando, a través de su lectura, la agradable ventisca que su prosa no ha terminado de soplar.