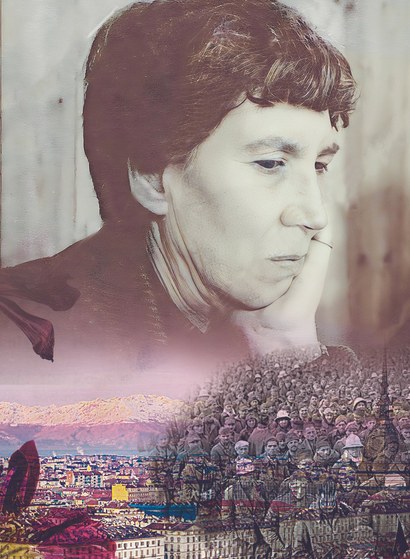

Contra el miedo y el dolor: la narrativa de Natalia Ginzburg

Marco Antonio Campos

a Ninfa Santos, in memoriam.

Natalia Ginzburg nació en Palermo en 1916, pero al año de su nacimiento el padre se trasladó con la familia a Turín. El padre era judío, la madre católica. Natalia, nacida Levi, se casó en 1938 con Leone Ginzburg, un profesor de origen ruso, de quien tomará el apellido y con quien tendrá tres hijos. Su juventud, como la de millones de italianos, la marcó el dolor y la tragedia. En los años de guerra, antes de la ocupación alemana, a su marido, judío comunista, lo confinan en Pizzoli, en la región de los Abruzos, pueblo pequeñísimo que Natalia Ginzburg de alguna manera convierte en la novela en San Costanzo, situado a su vez en la región de Las Marcas, pero relativamente cercanos uno del otro. Ginzburg se va con la esposa y los tres hijos. Leone Ginzburg, ante la deposición efímera de Mussolini y la ocupación alemana del país a finales de 1943, se traslada de clandestino a Roma para entrar a la Resistencia, y lo siguen muy poco después Natalia con los hijos pequeños, pero en noviembre es apresado por los alemanes y torturado hasta la muerte. Será un punto de quiebre en la vida de la escritora palermitana. Natalia debe esconderse un año, hasta que los alemanes son expulsados, y se va a Roma.

Todos nuestros ayeres es una novela redonda: con palabras que vuelan para caer donde deben estar, en la agilidad de los períodos, en el dibujo de la complejidad de la medianía de los personajes, en una estructura donde a la casa se le van colocando los materiales hasta quedar equilibradamente construida.

Admiración superlativa en la novela merece el cuidado –el logrado– paralelismo de las dos realidades: si bien no hay fechas, vamos sabiendo cuándo ocurren los principales acontecimientos de la guerra mundial, porque en escuetos pasajes se menciona qué acaece en el exterior y a la par cómo afectan los trágicos vaivenes en la vida de los protagonistas. Se menciona el Pacto Molotov-Ribbentrop del 23-24 de agosto de 1939; la invasión de Polonia una semana después; de 1940, la toma de Noruega, Bélgica y Holanda, la declaración de guerra de Italia a los aliados y la desoladora ocupación de Francia; de 1941, la declaración de guerra de Alemania a Rusia y la entrada de Estados Unidos a la conflagración; de agosto de 1942 a febrero de 1943, la batalla de Stalingrado, que significará, más temprano que tarde, el hundimiento del Tercer Reich; de 1943, la deposición de Mussolini, su rescate y la ocupación de los alemanes de Italia y el avance de los aliados en el sur; de 1944, el movimiento de la Resistencia; de 1945, el fusilamiento de Mussolini el 23 de abril, el término de la guerra de dos semanas el 8 de mayo y las primeras semanas después, que significa el reencuentro y algunos desencuentros, sin excluir las riñas, de las familias. Si una sensación o sentimiento trae la guerra a los protagonistas es miedo. “Como lectores, nos lleva a ver y sentir las relaciones inextricables entre el mundo interior y exterior de las personas. Las novelas de Ginzburg logran no sólo incorporar, sino establecer una relación significativa entre la vida íntima de los personajes ficticios y los cambios radicales, sociales y políticos, que se van desarrollando en torno de ellos. Un logro que es posible gracias a la extraordinaria comprensión que tenía Ginzburg del alma humana, a su genialidad como estilista de la prosa y, por encima de todo, a una lucidez moral incomparable”, escribió en un texto de 2022 la muy joven y notable narradora irlandesa Sally Rooney, apasionada lectora de la escritora italiana. La novela se publicó en 1952, siete años después de acabada la guerra, y no ha envejecido un minuto.

Los sitios donde principalmente pasan las historias son una ciudad cercana a Turín (nunca sabemos cómo se llama) y San Costanzo, tierra de Cenzo Rena y por unos años de Anna y su hija. Todos los personajes de la novela tienen nombre, pero no apellido, salvo el de la familia de Emilio, esposo de Concettina, apellidados Sbracagna, una familia inofensiva de simpatías fascistas que apenas sabe de política. El mismo Cenzo Rena, tal vez el personaje central de la novela, parece más un solo nombre compuesto que un nombre y un apellido.

La gran mayoría de las páginas de Todos nuestros ayeres se lee con melancolía, y cuando los nazis ocupan Italia en julio de 1943, luego de la destitución de Mussolini, la melancolía ahonda aún más por cómo inciden los avatares de la violencia de la ocupación alemana en los personajes. Los lectores nos sentimos poco a poco dentro de la atmósfera y como parte de un drama que literariamente nunca se rebaja a melodrama.

Natalia Ginzburg tuvo siempre abiertos los ojos a las minucias del mundo. Pese a la multitud de detalles descriptivos de los caracteres y de la vida cotidiana, lo contado no pesa ni aburre. Sobresalen en la primera mitad los miembros de dos familias que habitan en una ciudad cercana a Turín, cuyas casas están una frente a la otra e inevitablemente la vida diaria los llevará a relacionarse. Una, más rica o muy rica, es dueña de una fábrica de jabón (la egoísta y tacaña mammina y los hermanos Emanuele, un buen hombre, el arrogante Giuma y la desabrida Amalia), y la otra, que parece sacar con las uñas el contado dinero (el solitario y sombrío Ippolito, la muy bella y muy normal Concettina, el bien plantado Giustino, la frágil Anna y la ama de llaves Maria). Los padres aparecen en la narración, pero mueren pronto. La segunda familia mencionada posee asimismo una modesta casa de verano, que parece una casa de carestía, situada en un pueblo de diez casas, que no tiene ni punto de comparación con la casa de Menton, en la Costa Azul, de la familia de “la casa de enfrente”.

Por este puñado de personajes, salvo por Giuma y tal vez por Amalia, uno siente un apego piadoso, y al final lo siente asimismo por el judío Franz, esposo de Amalia, que pasa los años de la guerra asustado o aterrorizado, pero termina en una inmolación, que emblemáticamente es el signo de su raza en ese tiempo. Es difícil destacar en la novela un héroe o una heroína, salvo Cenzo Rena, un antiguo amigo del padre de la familia de Ippolito, quien en su desprendimiento y sacrificio, más allá de sus fobias, manías y lacras, se vuelve uno de los personajes más humanamente grabables de la narrativa del novecento italiano.

Tres de los jóvenes, Ippolito, difícil y sombrío, Emanuele, que padece una cojera física y padece el ansia de lograr hacer algo, y sobre todo su amigo socialista Danilo, quien conocerá la cárcel en Turín y el exilio en Cerdeña, son antifascistas, y prefiguran con su discurso, sobre todo Danilo, a esos jóvenes extremistas italianos de los años sesenta y setenta del siglo XX y que tan bien recobraron en sus películas Francesco Rosi, Marco Bellocchio y Elio Petri. Angustia pensar en las tardes estériles en que les daba por creer que podían hacer la revolución, en la cual también creía, sin saber nunca en qué consistía, la adolescente Anna. “Intelectualillos de provincias”, les espeta Cenzo Rena, pero que en el diminuto sitio en que conviven tratan de dar un sentido a una opaca existencia.

Una mañana Ippolito se suicida en la banca de un parque, cerca de su casa de la pequeña ciudad del norte. La caída de Francia y la entrada de Italia a la guerra aceleran su depresión. Su muerte es un terrible golpe para sus hermanos y amigos y harán que cada uno o una, a su manera, se sientan culpables. Emanuele, en momentos de desconsuelo, no lo perdonará por el gran apego y afecto que le tenía. A la verdad, a Ippolito, de la familia limitada económicamente, como a Giuma, de la familia rica, los caracterizaban un continuo mal humor y alejamiento, pero Ippolito era entrañable y complejamente humano, en cambio, Giuma era de los que se ganan a pulso ser antipáticos para la gente que los rodea. Pronto se convencerá que no estará a la altura de su presunción ni su desprecio hacia los demás, ni su hermano Emanuele tampoco hará la revolución, pero en Roma durante la guerra Emanuele cooperará con la Resistencia, trabajando como redactor de un periódico clandestino, un trabajo que le encanta por sus riesgos. Quien cambiará para bien, de ser indiferente e indolente a una madurez razonable, será Giustino, quien irá incluso al frente ruso, donde será herido, y luchará, igual que Danilo, como guerrillero o partisano al final de la guerra en el norte italiano volando trenes y cazando alemanes, pero al final dejará ir tristemente a Marisa, la primera mujer de Danilo, es decir, algo que acaso –si el acaso existe– le habría dado un equilibrio emocional.

Natalia Ginzburg traza sus caracteres con una puntualidad de relojería y nos hace decir que no podían ser de otra manera. A menudo los personajes aparecen no sólo indolentes o apáticos, que varios lo son, sino también los trata con ternura triste y los retoca con piedad e ironía. Dijo muy bien Pietro Citati a propósito del libro más famoso de la escritora, Lessico familiare (1962): “Ningún escritor italiano entiende, como la Ginzburg, aquello que es una familia”, frase que también se aplica a Todos nuestros ayeres. Esas familias que se parecen tanto a muchas que hemos conocido y nos hemos [mal]tratado en el curso de los años.

“Giuma es un cerdo y los cerdos son felices en cualquier lado”, dijo alguna vez su hermano Emanuele, quien lo detestaba. Después de un tiempo de salir con Anna, de ir al café y aprender a besarse, Giuma hace el amor con ella, y la embaraza. Ambos son menores de edad. Él, diecisiete, ella, dieciséis. Giuma ya salía con otra, llamada Fiammetta, con quien acabaría por irle mal, y para limpiarse en algo la conciencia le da mil liras a Anna para que aborte con una comadrona. En uno de sus arribos a la casa de la ciudad del noroeste italiano, una desesperada Anna se desahoga con Cenzo Rena y le cuenta que va a tener un hijo de Giuma; al otro día, sorpresivamente él le ofrece casarse; más sorpresivamente ella acepta; la única en saber que el hijo no es de Cenzo Rena –hay un pacto cerrado de silencio– será Concettina.

II

San Costanzo sirve de escenario a casi toda la segunda parte de Todos nuestros ayeres, cuando Cenzo Rena, de cuarenta y siete años, casado con la sedicenne Anna, se van a vivir a la casa-castillo de él, en ese pueblo “donde empieza el sur”. Traen al pueblo al perro que fue del suicida Ippolito. San Costanzo es un pueblo empobrecido, pero los hay más miserables hacia el sur, le dice a Anna su marido. Al menos había médico y veterinario y farmacéutico y maestra de escuela. Los dos, cada uno a su modo, encuentran una salida a su vida, que en él acaba siendo, pese a lo tardío, un auténtico amor por Anna y aun por la niña que biológicamente no era de él, y en ella al encontrar un pequeño lugar en el mundo y dejar de sentirse ya no sólo en lo más ínfimo de la escala humana, sino aun en ocasiones como un insecto. Anna, “regordeta, pálida y perezosa”, se vuelve de los personajes del libro el más indefenso y quien causa una simpatía piadosa.

En San Costanzo, con la llegada de la pareja matrimonial Cenzo Rena y Anna, surgen más visiblemente personajes como la Maschiona, sirvienta de él “desde hacía veinte años”, un sargento fascista como jefe de la policía, que odia a los ingleses, el campesino Giuseppe, que es con quien Cenzo Rena se entiende mejor, el judío turco que llegará confinado, la maligna Marquesa, y un abejero de personajes incidentales. Quienes tienen bienes y dinero son Cenzo Rena y la Marquesa, pero mientras ésta es mezquina, tacaña, fangosamente delatora, Cenzo Rena se siente muy a gusto y conversa muy bien con la gente pobre del pueblo, principalmente los campesinos, a quienes no deja de aconsejar y ayudar. Pero el pueblo se vuelve opresivo para los habitantes con la llegada de los alemanes.

Un soldado alemán, que había sido mesero en Friburgo, un día atropelló con su motocicleta –mató– al perro de Cenzo Rena y de Anna. Muy apenado va a su casa para informarle. No sabe que allí se esconden el judío Franz, el campesino socialista Giuseppe y el sargento, quienes, de ser capturados, pasarían a un orbe de pesadilla. Cenzo Rena y la Maschiona lo reciben muy bien y el exmesero se hace un habitué de la casa donde conversa en alemán con el dueño. Los tres refugiados, cuando llega el soldado, se encierran en la bodega. El exmesero extraña Alemania y no le gusta la guerra. Da la impresión de no querer parecerse a sus compañeros de la rama del ejército alemán que ocupa el pueblo. La que está encantada con él es la Maschiona, a quien le parece una “bellísima persona”, y una vez que los patrones están fuera de la casa, cerca del final de la guerra, con una sonrisa cómplice, comenta al alemán que en la bodega se esconden tres. Quien decía odiar la guerra va a la bodega, pero antes de que los aprese o los mate, el campesino Giuseppe lo ultima de un disparo. Los refugiados huyen.

Como dijo muy bien Cenzo Rena a la familia de Ippolito en la ciudad del norte: “Y los alemanes mataban por matar, a los Aliados y a los no Aliados, porque sí.” Si uno ha leído sobre la guerra, desde Francia hasta países de la Unión Soviética, para los soldados nazis matar era un deporte frívolo, un fácil y gratuito tiro al blanco.

En un feroz y canallesco ajuste de cuentas, por cada soldado muerto los alemanes fusilaban a diez italianos. El comando alemán en San Costanzo ya los había elegido. Cenzo Rena, seguido por un Franz ya sin miedo, deciden declararse los asesinos del soldado de Friburgo para salvar a los diez italianos escogidos.

Héroe y mártir, en la novela Cenzo Rena acaba con su muerte colocándose frente a todos en un sitio demasiado alto, y a su vez el judío Franz, en una extraña y emotiva paradoja, encuentra sentido a su oscura vida con una iluminada muerte. Su entrega y fusilamiento es el pasaje más conmovedor de la novela. Irónicamente los alemanes son echados del pueblo a los pocos días, y la veinteañera Anna, más segura y madura, regresa con la hija de cuatro años, una niña “torva y salvaje”, a la pequeña ciudad del norte. El relato del reencuentro de las familias y los amigos, donde varios se sienten entre sí unos extraños, para bien o mal, redondea las historias de la novela. Sólo Emanuele, Giustino y Anna, al final “se sentían felices de estar juntos, acordándose de sus muertos y del dolor y el clamor y de la guerra interminable, pensando en la difícil y larga vida que aún debían recorrer” y lo mucho por ilustrarse.

Todos nuestros ayeres es una de esas novelas que quedan en el alma del lector, aunque perviva en él como algo lejano o borroso en los años. No es sólo una narración hondamente melancólica, una novela sin caídas, sino una de las principales novelas del siglo XX europeo.