Adela Fernández y la belleza de la crueldad

Evelina Gil

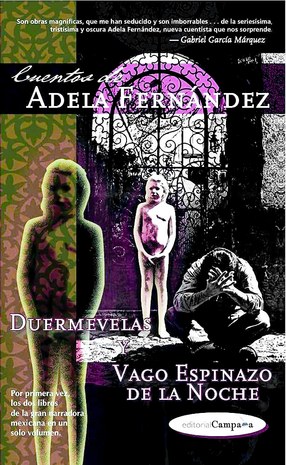

Cuentos reunidos, con prólogo de Jazmín Vázquez, ensambla los únicos dos libros de cuentos de esta, digámosle, discreta autora: Duermevelas (1986) y Vago espinazo de la noche (1996), publicados, como puede verse, con gran distancia entre ambos. Fernández no fue, al menos en apariencia, una autora prolífica, pero –y perdón si afecto alguna sensibilidad– la calidad de su obra es perfectamente equiparable con la de otros “tímidos” como Juan Rulfo o Josefina Vicens, si bien es más viable equipararla concretamente con el primero ya que, en su mayoría, los escenarios donde transcurren sus narraciones son rurales y espectrales, salvo por escasas excepciones. Es necesario aclarar, sin embargo, que esta autora también cuenta con obras teatrales, libros sobre gastronomía y ensayos relacionados con las

drogas y la cultura prehispánica. Escribió y dirigió, además, dos cortometrajes cuyos títulos parecen nominar en cierto modo su obra cuentística: Claroscuro y Cotidiano surrealismo.

A Adela le tocó en suerte un padre cuya membruda y alargada sombra virtualmente la aplastó: el legendario actor y director Emilio el Indio Fernández. Su madre fue la cubana Gladys Fernández, primera esposa del cineasta, de la que se dice, lo cautivó con su hermosura cuando se la topó, en un viaje por La Habana, paseando por El Malecón. En la narrativa de la Hija se advierte una cierta influencia de la visión pesimista y brutal que éste plasmó en sus extraordinarias películas, así como el peso, muchas veces aplastante, de esa figura paterna que parece reflejarse en muchos de los relatos donde abundan los padres no convencionales, cuando no francamente inhumanos. La biografía de nuestra autora, aunque escueta, espejea varias de las circunstancias planteadas en su narrativa, empezando con la duda, en apariencia irresuelta, de que el Indio haya sido su padre biológico, sembrada por la actriz Columba Domínguez, tercera y última esposa del artista (existen fundadas sospechas sobre la legitimidad del matrimonio), cuando al fallecer éste, intestado, ella intenta demostrar que Adela no sólo no era hija consanguínea, sino que ni siquiera se la adoptó legalmente. Mirando retratos de Adela, se advierte cierta semejanza con el padre, especialmente en la forma almendrada de los ojos, así como también con Gladys, la madre que, se llegó a decir, la había abandonado a merced del padre para casarse con un médico. La mirada de Adela parece descrita por ella misma en el relato “Stasho”, incluido en su segundo cuentario: “…era suavecita con temor de molestar las cosas que miraba”. El inmueble en pugna, que se encuentra en Coyoacán y originó esta devastadora disputa, fue finalmente cedido a la escritora. Mucho se ha hablado, sin embargo, de que la relación de Adela con su padre se tornó ríspida, invivible, cuando, siendo adolescente, él descubrió de que era lesbiana, cosa difícil de digerir en la década de los sesenta, y más para alguien tan célebre por su machismo y su mecha corta. A partir de este momento, la joven Adela prácticamente se recluyó en su habitación, asustada de la ira paterna, férreamente vigilada por la servidumbre. Me atrevo a afirmar que fue entonces cuando comenzó a redactar estos relatos, terroríficos en su mayoría, donde abundan seres deformes (en lo físico y en lo moral); inventario de fenómenos humanos, infantes sometidos al escarnio y al constante maltrato físico, niñas prostituidas o ninfomaniacas; ángeles que mutan en encarnaciones mismas de la perversidad, padres y madres que injurian y realizan actos aberrantes con su prole: “Ahora recuerdo que un día me preguntó por qué Dios hace pedazos de hombre. Seguramente él siente que su madre es uno de esos tantos sueños de Dios, inacabados, un simple fragmento, algo trunco (“Ana y el tiempo”).

Nacida el 6 de diciembre de 1942 en la Ciudad de México, en la famosa casona conocida como La Casa Fuerte, que finalmente heredaría, una joven Adela habrá bebido hasta la última gota, lo mismo de espectros, ruidos que sugerían algo o alguien arrastrándose de madrugada, chirriante, por aquellos pisos de chopo; sombras buscando desesperadamente embonar en la silueta de alguien muerto en las cercanías; situaciones anómalas para la que ojos juveniles y una psique sensible no estaban preparados; golpes, jadeos, balazos, episodios de ebriedad y violencia de su célebre padre (un hermoso genio, pero, a decir de quienes lo trataron, machista, misógino y broncudo. La cantante Chavela Vargas lo tildó de “padre maltratador”); muy probablemente registrara cada detalle en un cuaderno secreto o, para mayor seguridad, en su imaginación que, se advierte, boquete y abismo de espasmos, horrores y actos criminales de toda laya. Leyéndola me pregunté si estaría influenciada por la uruguaya Armonía Somers o la argentina Silvina Ocampo. Pese a los puntos en común con ambas casi me atrevería a afirmar que éstos son producto de la casualidad pues los relatos de Adela Fernández se sienten sumamente vívidos, trémulos en su desplazamiento y discursividad, como si enfrentara dificultad para dominar su propio asco o terror, aspecto notable que la diferencia de las autores antes citadas, a quienes el horror se les da de manera muy natural e internalizada. Es por ello que la narrativa de Fernández, por antinaturales u horribles que sean los hechos expuestos, conecta en el acto con su lector que, intuye de algún modo, presencia algo que tiene su punto de partida en un hecho real o, cuando menos, en una pesadilla especialmente traumática de la autora

Aunque ambos libros encajan en el género fantástico y el terror y, eventualmente, en el surrealismo –porque una de las peculiaridades de esta autora es el realismo explícito de su narrativa–, Duermevelas tiende más a lo sobrenatural. Su sello personal es arrancar la narración, casi siempre, con frases simples, inocuas o muy concretas, para más adelante tomar por asalto al lector con un radical quiebre de los sucesos, como en el relato “Una distinta geometría del silencio”, donde presenta a una familia, más que normal, perfecta. Pero la aparente ternura va deformándose espantosamente ante nuestros ojos, trastocándose a pedazos en obscenidad y crueldad. “Agosto el mes de los ojos” tiende más al surrealismo pero, como no lo es ninguno de los relatos de esta autora, dista por mucho de ser inocente o maravilloso. Y perdón por el cliché: nadie volverá a ver de la misma manera un paraguas luego de esto (nótese la omisión de “los ojos” en el acto de mirar). “Los mimos vacíos” es el que más se aproxima al surrealismo puro, además de ser especialmente cautivador, incluso poético, si bien la narrativa de Fernández conjuga el horror de los hechos con la belleza en la descripción de los detalles, incluidos los más bárbaros.

Aunque la violencia contra niños abunda en este primer libro, el segundo es todavía más explícito al respecto y se ensaña más con las niñas, violadas y prostituidas cada tanto. Habituadas algunas desde la más tierna infancia, al grado de no recordar la existencia antes de la primera violación; u otras, ya nacidas con el sino de la perversión y perpetradoras de su propia consunción, como en el terrible “Con los pies en el agua”. “Vago espinazo de la noche” se caracteriza por un mayor realismo, aunque tocado, de alguna forma, por un fuerte matiz de extrañeza. El relato “Taciturno” aborda la relación entre dos hermanos por completo opuestos, tocado uno por una muy particular sensibilidad que choca tremendamente con el temperamento guerrillero del mayor, involucrado en una cruenta revuelta estudiantil que podría ser la del ’68. Éste termina por convencer al hermano tierno, poeta, amante de Lorca y de los caracoles, de salir a conocer la realidad del país, con resultados más que inesperados.

El relato más corto de este libro, “La venganza de Flaubert” habla de un padre omnipresente que sostiene con su hijo (varón) un juego cruel en el que, estando en un lugar determinado, lo envía a buscarlo a otro: “Sin percatarme de lo imposible de la ubicuidad y de su burla, yo me esmeraba en la búsqueda, dispuesto a encontrarlo a como diera lugar.” Hastiado del juego, cuando durante el desayuno el padre cruel lo manda a buscarlo en su habitación, el hijo se levanta diligentemente. Lo que encuentra –nunca se especifica qué– lo llena de ira y rebelión. Cuando retorna a la mesa, desprovisto de temor pero, sobre todo, de respeto, le reclama al padre. Éste, turbado y enrojecido, hace de lado la servilleta con la que se secaba la sonrisa satisfecha y corre a reencontrarse consigo mismo en un acto o posición aberrante. En este, como en ningún otro relato, es posible asomarnos a la turbulenta relación entre Adela y su padre, el que exigía pleitesías que, en algún momento, ella optó por dejar de brindarle.

Adela, aunque prisionera en casa, siempre estuvo rodeada de artistas, amigos de su padre, y es posible conjeturar que tal circunstancia haya contribuido a hacerla tan única como escritora y espectadora del mundo, no el mismo que el de afuera. A los dieciséis años consiguió escapar de la prisión paterna y se reunió con su madre, ya casada con un médico chihuahuense. Adela Fernández y Fernández fue la hija mayor de Emilio Fernández, quien posteriormente engendraría otras dos hijas: Xóchitl Fernández, con Gloria De Valois, y Jacaranda Fernández, con la ya citada Columna Domínguez. Por parte de su madre, Adela tenía otros tres medios hermanos: Gabriela, Cecilia y Enrique. Falleció el 18 de agosto de 2013 a consecuencia de una obstrucción intestinal.